Käthe Zhao, 1906–2005

Der Lebensweg von Käthe Zhao steht exemplarisch für eine Generation von Intellektuellen, die aufgrund der politischen Umbrüche des 20. Jahrhunderts ihre persönliche und berufliche Heimat in einem anderen Land fanden. Als Lehrerin, Übersetzerin und Vermittlerin zwischen zwei Kulturen trug sie über mehrere Jahrzehnte hinweg dazu bei, dass die deutsche Sprache und Literatur in China fest verankert wurden und chinesische Kultur durch Übersetzungen nach Deutschland vermittelt wurde. Ihre Arbeit ist ein Beispiel für kulturelle Pionierarbeit sowie für die Kraft individueller Resilienz und interkultureller Verständigung.1Vom 26. Mai bis zum 22. Juni 2011 veranstaltete das Konfuzius-Institut an der Freien Universität Berlin eine Ausstellung über das Leben von Käthe Zhao. Diese wurde in Kooperation mit dem Zentrum für Deutschlandstudien an der Peking-Universität organisiert, an der Käthe Zhao viele Jahre lang tätig war. Im Rahmen der Ausstellung entstand eine biografische Skizze mit zahlreichen Fotos, jedoch ohne Nennung des Verfassers bzw. der Verfasserin. Vermutlich handelt es sich um die Organisatorin dieser Ausstellung und zwischenzeitliche Leiterin des Konfuzius-Instituts in Berlin, Dagmar Yu-Dembski. Dank der Unterstützung des Archivpädagogen Dr. Thomas Lange, der als DAAD-Lektor in den 1980er Jahren in Peking arbeitete, konnte ich die Unterlagen im Hessischen Staatsarchiv Darmstadt einsehen. Das Gespräch mit Thomas Lange und seiner Frau Annette Lange vermittelte mir ein lebendiges Bild des Lebens und Wirkens von Käthe Zhao in dieser Zeit. Bereits im Jahr 2010 hatte die Peking-Universität als ihre Arbeitgeberin eine Gedenkausstellung zu Käthe Zhao organisiert und ihre Biografie in einem Sammelband über Lebensgeschichten ausländischer Dozierender veröffentlicht. Die biografische Skizze aus der Berliner Ausstellung und die von der Peking-Universität verfasste Biografie weisen jedoch in einzelnen Details Unterschiede auf, etwa hinsichtlich ihres akademischen Abschlusses oder des Jahres ihrer Eheschließung. Ich werde beide Biografien vergleichend heranziehen, bei abweichenden Angaben eine vorsichtige Vermutung anstellen und die Informationen durch weitere Quellen ergänzen.

Käthe Zhao wurde im September 1906 in Berlin als Käthe Starkloff-Linke geboren. Ab 1927 studierte sie zunächst zwei Semester in Berlin, wo sie unter anderem einen Chinesischkurs an der Friedrich-Wilhelms-Universität belegte. Anschließend setzte sie ihr Studium der Philologie, Geschichte, Theologie und Philosophie in Heidelberg und Göttingen fort und legte 1934 in Göttingen das Staatsexamen für das höhere Lehramt ab. Ihr Referendariat begann sie in Berlin-Schöneberg. Als sie die von den Nationalsozialisten eingeführten Schulbücher kritisierte, wurde sie aus dem Schuldienst entlassen. Im Jahr 1935 half sie jüdischen Freunden und deren Kindern, sich in ihrer Wohnung zu verstecken und vor der Verfolgung nach England zu fliehen. Aufgrund einer Denunziation wurde sie von der Gestapo verhaftet.2Vgl. Ausstellung des Konfuzius-Instituts an der Freien Universität Berlin 2011.

Danach unterrichtete sie als Sprachlehrerin für Deutsch am Deutschen Institut für Ausländer in Berlin. Außerdem gab sie regelmäßig Einzelunterricht für chinesische Studenten. Der chinesische Physiker und spätere Vizepräsident der Tsinghua-Universität, Zhang Wei, kam 1938 nach Berlin und lernte intensiv Deutsch bei ihr. Er erinnerte sich später lebhaft an den Unterricht bei Käthe Zhao:

Frau Linke unterrichtete mit flexiblen und vielfältigen Methoden und stellte hohe Anforderungen. Jeden Morgen gab sie mir eine Stunde Nachhilfe. Zuerst korrigierte sie meine Hausaufgaben und erklärte Grammatik, dann folgte die Besprechung neuer Lektionen und schließlich ein zehnminütiges Gespräch. Bevor der Unterricht endete, gab sie neue Hausaufgaben auf. Diese Aufgaben beschäftigten mich den ganzen Tag. Unter ihrem strengen Unterricht lernte ich drei Monate lang intensiv die Grundlagen der Grammatik und baute meinen Wortschatz auf. Als das neue Schuljahr begann, konnte ich mich reibungslos für den Unterricht einschreiben. Trotzdem besuchte ich weiterhin zweimal pro Woche ihren Unterricht. So hielt ich ein Jahr lang durch und legte eine solide Grundlage (Zhang 1999; eigene Übersetzung).

Käthe Zhao pflegte in dieser Zeit einen regen Kontakt zum Kreis chinesischer Studierender in Berlin. Auf ihren Vorschlag hin fand jeden Samstag ein „Deutschabend“ unter chinesischen Studenten statt, zu dem auch einige deutsche Studierende sowie Käthe Zhao selbst kamen (vgl. Zhang 1999). Im Jahr 1938 lernte sie den Metallwissenschaftler Xilin Zhao (1913–1992) kennen, der an einer Universität in Berlin studierte und forschte. Die beiden verliebten sich, heirateten und bekamen während des Krieges zwei Kinder.

Nach dem Krieg folgte Käthe Zhao 1947 ihrem Mann nach China. Das Paar unterrichtete an chinesischen Universitäten – er im Fach Metallbearbeitung, sie in der Fremdsprachenabteilung. In den Jahren 1947 und 1948 übernahm Käthe Zhao an der Beiyang-Universität in Tianjin die Lehrtätigkeit für Deutsch, Französisch und Russisch. Später unterrichtete sie Russisch an der Tsinghua-Universität. Ab 1954 war Käthe Zhao in der Germanistikabteilung der Peking-Universität tätig, wo sie bis zu ihrer Pensionierung arbeitete (vgl. Wang 2012: 118–119).

Käthe Zhao gehörte zu den ersten Ausländern, die in den 1950er Jahren die chinesische Staatsangehörigkeit erhielten. Wie viele andere internationale Familien in China erlebte auch sie die erbitterten politischen Umbrüche jener Zeit. Ihr Mann, Xilin Zhao, war über mehrere Jahre hinweg von politischen Kampagnen betroffen: 1957 wurde er als „Rechtsabweichler“ eingestuft, von seiner Lehrtätigkeit entbunden und an die Bibliothek versetzt. Während der Kulturrevolution musste er als Intellektueller körperliche Arbeit verrichten. Erst nach dem Ende der Kulturrevolution im Jahr 1978 konnte er wieder in die Lehre und Forschung zurückkehren (vgl. University of Science and Technology Beijing 2021: 235–263).

Neben ihrer Lehrtätigkeit an der neu gegründeten Deutschabteilung übernahm Käthe Zhao auch grundlegende Aufgaben beim Aufbau des Germanistikstudiums in China. Gemeinsam mit anderen Dozenten konzipierte sie Lehrpläne und Lehrmaterialien für verschiedene Jahrgänge des jungen Studiengangs und bildete Nachwuchslehrkräfte aus. Diese Bemühungen legten eine wichtige Grundlage für die Didaktik und das Studium der Germanistik in China. Zwei von ihr mitverfasste Lehrwerke, Deutsch für Naturwissenschaften und Technik sowie Universitätsdeutsch, wurden mehrfach aufgelegt und von mehreren Generationen von Deutschlernenden in China verwendet (vgl. Wang 2012: 120–121).

Ein weiterer Aspekt, der in den Erinnerungstexten häufig erwähnt wird, ist ihre menschliche Wärme. Oft wird gesagt, sie habe ihre Studenten wie eigene Kinder behandelt. Ihr Student Xinshan Zhao erinnerte sich noch Jahrzehnte später daran, wie sie sich um die Studierenden kümmerte (vgl. Zhao 2004: 250–254).

Neben ihre Tätigkeit als Universitätslehrerin engagierte sich Käthe Zhao auch intensiv im Bereich Übersetzungen. Als deutschsprachige Muttersprachlerin in China war sie oft an Übersetzungsaufgaben im Verlag für fremdsprachige Literatur in Peking beteiligt. In der Deutschabteilung des Verlags waren mehrere Muttersprachler als Übersetzer angestellt. Gelegentlich wurden Aufträge auch an weitere Muttersprachler vergeben, etwa an Ernst Schwarz und Peter Hüngsberg, die in den 1950er Jahren ebenfalls als Dozenten an chinesischen Universitäten tätig waren. Für den Fremdsprachenverlag übersetzte Käthe Zhao im Jahr 1957 eine Sammlung von 61 chinesischen Fabeln aus dem 3. und 4. Jahrhundert. Chinesische Fabeln aus dem Altertum sind kurze, lehrhafte Erzählungen, in denen menschliche Eigenschaften häufig durch Tiere oder symbolische Figuren dargestellt werden. Im Jahr 1961 wurde die Sammlung in Zusammenarbeit mit Senta Lewin um 121 weitere Fabeln erweitert. Eine Auswahl daraus wurde 1963 vom Reclam Verlag in Leipzig veröffentlicht; die Sinologin Eva Müller verfasste das Nachwort. Diese Reclam-Ausgabe erschien insgesamt in acht Auflagen. In einer Rezension wurde dieses Buch so besprochen: „It is a good selection intended for the general public.“3Review of Altchinesische Fabeln, by K. Zhao & S. Lewin. (1980). Chinese Literature: Essays, Articles, Reviews (CLEAR), 2(2), 240–240. https://doi.org/10.2307/823536.

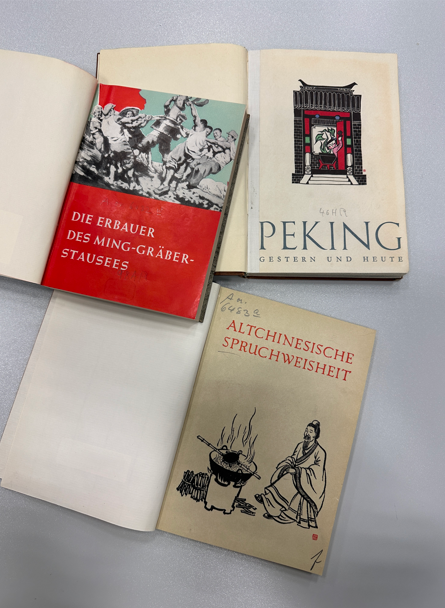

Zu den weiteren von Käthe Zhao übersetzten Büchern zählen vor allem Sachbücher: Peking gestern und heute (1957), Die Erbauer des Ming-Gräber-Stausees (1959) sowie in den 1980er Jahren mehrere Werke über chinesische Kultur, zum Beispiel Qigong oder die Große Mauer, und ein Lehrbuch für Chinesisch. Bemerkenswert ist, dass sie bei zwei Übersetzungen über Wissenschaft und Technik im alten China (1989 und 2001) mit ihrem Mann zusammenarbeitete. Nach seiner Rehabilitierung arbeitete Xilin Zhao neben seiner Forschung auch aktiv im wissenschaftlichen Austausch mit Deutschland und übersetzte deutschsprachige metallwissenschaftliche Fachliteratur ins Chinesische. Beim Übersetzen konnte das chinesisch-deutsche Ehepaar beider Sprach- und Fachkenntnisse verbinden.

Käthe Zhao übersetzte außerdem für die Zeitschrift Peking Rundschau und war an der Übersetzung und Redaktion von Maos Schriften beteiligt. In solchen Publikationen wurden die Namen der Übersetzer nicht genannt. In der Berliner Ausstellung wurden mehrere Fotos von ihr zusammen mit Kollegen aus dem Verlag für fremdsprachige Literatur gezeigt, die bei einem Ausflug aufgenommen wurden und eine harmonische Beziehung untereinander zeigen.

Anmerkungen

- 1Vom 26. Mai bis zum 22. Juni 2011 veranstaltete das Konfuzius-Institut an der Freien Universität Berlin eine Ausstellung über das Leben von Käthe Zhao. Diese wurde in Kooperation mit dem Zentrum für Deutschlandstudien an der Peking-Universität organisiert, an der Käthe Zhao viele Jahre lang tätig war. Im Rahmen der Ausstellung entstand eine biografische Skizze mit zahlreichen Fotos, jedoch ohne Nennung des Verfassers bzw. der Verfasserin. Vermutlich handelt es sich um die Organisatorin dieser Ausstellung und zwischenzeitliche Leiterin des Konfuzius-Instituts in Berlin, Dagmar Yu-Dembski. Dank der Unterstützung des Archivpädagogen Dr. Thomas Lange, der als DAAD-Lektor in den 1980er Jahren in Peking arbeitete, konnte ich die Unterlagen im Hessischen Staatsarchiv Darmstadt einsehen. Das Gespräch mit Thomas Lange und seiner Frau Annette Lange vermittelte mir ein lebendiges Bild des Lebens und Wirkens von Käthe Zhao in dieser Zeit. Bereits im Jahr 2010 hatte die Peking-Universität als ihre Arbeitgeberin eine Gedenkausstellung zu Käthe Zhao organisiert und ihre Biografie in einem Sammelband über Lebensgeschichten ausländischer Dozierender veröffentlicht. Die biografische Skizze aus der Berliner Ausstellung und die von der Peking-Universität verfasste Biografie weisen jedoch in einzelnen Details Unterschiede auf, etwa hinsichtlich ihres akademischen Abschlusses oder des Jahres ihrer Eheschließung. Ich werde beide Biografien vergleichend heranziehen, bei abweichenden Angaben eine vorsichtige Vermutung anstellen und die Informationen durch weitere Quellen ergänzen.

- 2Vgl. Ausstellung des Konfuzius-Instituts an der Freien Universität Berlin 2011.

- 3Review of Altchinesische Fabeln, by K. Zhao & S. Lewin. (1980). Chinese Literature: Essays, Articles, Reviews (CLEAR), 2(2), 240–240. https://doi.org/10.2307/823536.