Felix Karlinger, 1920–2000

Im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts, als auflagenstarke Märchenanthologien noch das Sortiment namhafter Verlage zierten, war der Name Felix Karlinger in diversen Buchreihen dieser Art stark präsent. Man kannte ihn zum einen als Mitherausgeber der von Friedrich von der Leyen 1912 im Diederichs Verlag gegründeten, höchst erfolgreichen und erst 2002 eingestellten Märchenserie Märchen der Weltliteratur, zum anderen war er für all jene ein Begriff, die sich bevorzugt für Märchen und Sagen aus den romanischsprachigen Ländern interessierten und denen sein Name allenthalben auch in Märchenanthologien anderer renommierter Verlage als Sammler, Übersetzer und Herausgeber der Texte begegnete.

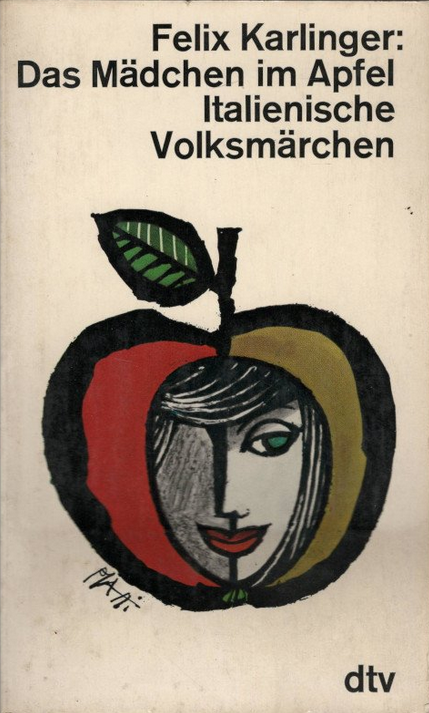

Abgesehen von den Märchen der Weltliteratur, die mit den 22 Bänden unter Karlingers Herausgeberschaft großenteils mehrere Auflagen und Lizenzausgaben erreichten, seien hier der Deutsche Taschenbuchverlag, der Fischer Taschenbuchverlag, der Rowohlt Taschenbuchverlag oder der Erich Röth-Verlag mit seiner Märchenserie Das Gesicht der Völker genannt. Karlinger sammelte, übersetzte und edierte Volkserzählungen nicht nur aus sämtlichen Sprachbereichen der Romania, sondern versuchte sich auch am volksläufigen Erzählgut nichtromanischer Sprachen wie etwa dem Baskischen und Griechischen. Viele seiner Märchenbände erzielten beachtliche Auflagenziffern und wurden auch in außereuropäische Sprachen wie z. B. das Japanische übertragen. Mit seinen 1973 in erster Auflage erschienenen Südamerikanischen Märchen, die in den 1990er Jahren die Auflagenzahl von hunderttausend überschritten, bescherte er dem Fischer Taschenbuchverlag sogar einen veritablen Bestseller.

Außerhalb des Gesichtskreises des Märchenliebhabers veröffentlichte Felix Karlinger zahlreiche von ihm gesammelte und ins Deutsche übersetzte Sagen, Legenden und Volkslieder der Romania als Textbelege wissenschaftlicher Abhandlungen, in denen er sich als höchst kompetenter Philologe und Ethnologe präsentierte. Widmete sich nun ein Rezipient seiner für ein breites Publikum konzipierten Märchenanthologien auch der Lektüre der so genannten ‚Paratexte‘ – Einführungen, Nachworte, diverse Appendizes und Anmerkungen –, so konnte er Felix Karlinger auch als jenen äußerst kenntnisreichen, im Geist der Ethnologie sozialisierten und mit Methoden der Feldforschung vertrauten Philologen kennen lernen, als den ihn die Fachwelt schätzte, auch und gerade weil es ihm gelang, wissenschaftliche Forschungsergebnisse in höchst anspruchsvoller und dabei allgemein verständlicher Weise zu vermitteln.

Biographie

Felix Karlinger wurde 1920 als Sohn des Münchner Kunsthistorikers Hans Karlinger (nach dem in München eine Straße benannt ist) geboren. Er verbrachte seine Gymnasialzeit in München und Aachen zumeist in Internaten und sah sich nach der Matura zu einem Musikstudium genötigt, da ihm die Immatrikulation an der Universität unter dem NS-Regime aus politischen Gründen verwehrt worden war. Schon während des Krieges begann er 1940 als Infanterist in der Umgebung von Bordeaux Volkssagen aus der mündlichen Tradition zu sammeln. 1942 war es ihm dann auch möglich, die Universität zu besuchen. Sehr bald erfolgte unter dem Einfluss seiner Lehrer Rudolf Kriss, Gerhard Rohlfs und Hans Rheinfelder die Hinwendung zur Volkskunde und zur Romanischen Philologie, und die Romanistik sollte schließlich das Fach werden, auf das er sowohl aus volkskundlicher Sicht als auch als Sprach- und Literaturwissenschaftler sein Hauptaugenmerk richtete.

1948 wurde er mit eine Arbeit zur Volkskunde der Pyrenäen und ihrer Umwelt im Spiegel des Volksliedes promoviert und begann als Schüler des Musikwissenschaftlers Rudolf von Ficker seine Forschungs- und Lehrtätigkeit zunächst an der Technischen Hochschule in München; ab 1959 setzte er sie an der Universität München fort, nachdem er sich mit einer Arbeit über das sardische Volkslied habilitiert hatte.

Ab den 1950er Jahren unternahm Felix Karlinger zahlreiche Forschungsreisen in die entlegensten Gebiete des Mittelmeerraumes, um dort Märchen, Sagen und Legenden direkt aus dem Munde der Erzähler zu sammeln und zu dokumentieren. Dazu hatte er eine eigene phonetische Stenographie entwickelt. Erst ab 1953 stand ihm ein Tonbandgerät mit Federaufzug und Batterien zur Verfügung, das er aufgrund des hohen Gewichtes von einem Tragtier transportieren ließ.

Obschon die Märchenforschung, wie Felix Karlinger selbst einmal eingestand, nicht in jene Richtung ging, die er von Haus aus angestrebt hatte, veranlasste ihn die in den Fünfziger- und Sechzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts höchst rege Nachfrage nach Märchentexten aus aller Welt dazu, das von ihm gesammelte Material ins Deutsche zu übersetzen und zu veröffentlichen. So erschien ab 1960 in dichter Abfolge bis weit in die Neunzigerjahre hinein eine Serie von Märchenbänden, an deren Erstellung Felix Karlinger nicht selten auch seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilnehmen ließ.

1967 wurde Felix Karlinger nach mehrjähriger Lehrtätigkeit in München auf den Lehrstuhl für Romanische Philologie der Universität Salzburg berufen. Trotz des mit dieser Aufgabe verbundenen vermehrten Arbeits- und Zeitaufwandes setzte er seine Feldforschungsreisen noch einige Zeit fort, widmete sich jedoch zugleich vermehrt der Abfassung wissenschaftlicher Abhandlungen und einschlägiger Monographien im Themenbereich der historischen und vergleichenden Erzählforschung. Nach seiner frühzeitigen Emeritierung im Jahr 1980 lehrte Karlinger noch einige Zeit als Gastprofessor in Köln, zog sich danach aber endgültig in den Ruhestand zurück.

Seine Jahre als Pensionär verbrachte er zunächst im niederösterreichischen Geras, ab 1985 im nahe Wien gelegenen Kritzendorf, ohne dabei in seiner rastlosen Publikationstätigkeit nachzulassen. Neben zahlreichen kommerziellen und wissenschaftlichen Textdokumentationen, unselbständig erschienenen Abhandlungen und Monographien schuf er mit seiner 1988 in zweiter Auflage erschienenen Geschichte des Märchens im deutschen Sprachraum ein viel zitiertes Standardwerk. Daneben gelang es Felix Karlinger, sich mit den beiden exquisit gestalteten, bei Diederichs erschienenen Bändchen Märchentage auf Korsika (1984) und Auf Märchensuche im Balkan (1987), in denen er seine Erlebnisse als Feldforscher schildert, als begnadeter Erzähler zu präsentieren.

Am 27. Juni 2000 ist Felix Karlinger nach längerer schwerer Krankheit in Wien verstorben.

Der Feldforscher

In einem Interview für den Österreichischen Rundfunk, das Anfang der Neunzigerjahre in der Sendereihe „Menschenbilder“ unter dem Titel „Nolens volens Märchenforscher“ ausgestrahlt wurde (und das mir als Tonbandkassettenaufnahme vorliegt), stellte Felix Karlinger fest:

Ich gehöre zu den aussterbenden Feldforschern, und die Kollegen machen es nicht mehr, infolgedessen fällt das Ganze weg. Die Frage nach der Funktion der Texte, nach der Erzählsituation bleibt unbeantwortet.

Er selbst habe manche seiner Aufnahmen nachts gemacht,

wenn wir wo saßen und auf den Autobus warteten oder auf die Eisenbahn. In der Eisenbahn oder im Bus wurde oft weitererzählt. Jedoch der Faden riss, wenn der Erzähler oder ich aussteigen mussten, alles blieb Fragment.

Es störte ihn,

dass jemand heute ein Urteil über etwas abgibt, das er nur aus zweiter Hand [der Buchausgabe] kennt. Was hinter den Geschichten, hinter den Erzählern steckt, hat mich immer interessiert.

Obwohl Sammlungen von Märchen aus Lateinamerika in Felix Karlingers Œuvre prominent vertreten sind, war er als Feldforscher, sieht man vom Baskenland, dem Balkan und Griechenland ab, ausschließlich in europäischen Ländern romanischer Zunge unterwegs. Und hier wiederum galt zunächst sein Hauptaugenmerk mit Korsika und Sardinien dem zentralromanischen Raum; später richtete er sein Interesse vermehrt auch auf die östlichste romanische Sprache, das Rumänische mit seinen Varietäten im Balkanraum, Bessarabien und dem Dnjestr/Dnjepr-Gebiet.

Dass Sardinien anfangs zu seinen bevorzugten Expeditionszielen zählte, begründete Karlinger im Vorwort zu seinem 1973 erschienen Märchenband Das Feigenkörbchen damit, dass Gefahr in Verzug war. Das Sardische war im Begriff, nicht nur zu einem der italienischen Standardsprache angenäherten Dialekt zu werden, sondern auch kulturell zu verarmen und langsam auszusterben. Eine Tatsache, die umso beklagenswerter war, als die sardischen Märchen „das größte Reservoir an Prosatexten darstellen, die wir aus dem Bereich der archaischen Sprachen besitzen.“ Zudem verhalf den sardischen Volkserzählungen das Fehlen einer literarischen Prosa zu einem besonderen Reiz, da hier der Einfluss des Buchmärchens und auch des Kunstmärchens ausfiel (cf. Karlinger 1973a: 5f.). Karlinger beschränkte sich in seiner Auswahl sardischer Märchen nicht auf den eigentlichen Sprachraum des Sardischen mit den beiden Hauptdialekten Logudoresisch und Campidanesisch, sondern bezog auch Texte mit ein, die aus der Hafenstadt Alghero stammten und in deren katalanischem Dialekt vorgetragen worden waren, bzw. Texte im semisardischen Dialekt der Gallura im Nordosten der Insel.

War Anfang der 1950er Jahre das Fehlen von einigermaßen brauchbaren batteriebetriebenen Tonbandgeräten das eine Problem, das sich dem Feldforscher stellte, so kam, nachdem diese zur Verfügung standen, die Scheu der Erzähler vor dem Mikrophon hinzu,

die mitunter so stark war, dass sie sich entweder weigerten zu erzählen, oder in ihrer Sprache unnatürlich und gezwungen wurden. (Karlinger 1973a: 11)

Auch war nicht jede Erzählsituation so beschaffen, dass man das Tonbandgerät hätte einsetzen wollen. Felix Karlinger musste dann zum Bleistift greifen und mitstenographieren.

Einen weiteren Explorationsschwerpunkt in Felix Karlingers Märchenforschung stellten die Volkserzählungen in der östlichsten romanischen Sprache, dem Rumänischen, dar. Neben dem Dakorumänischen, das im rumänischen Kernland gesprochen wird und sich in östliche und westliche mundartliche Varietäten aufteilt, finden sich die Varietäten Aromunisch, Meglenorumänisch und Istrorumänisch noch auf dem ehemals jugoslawischen Balkan, im Grenzgebiet zwischen dem heutigen Nordmazedonien, Albanien und Griechenland sowie auf der Halbinsel Istrien in Gebrauch. In Bessarabien und östlich davon ist das Dakorumänische allerdings bereits stark slawisch gefärbt.

In den Sechzigerjahren des 20. Jahrhunderts, als politisches „Tauwetter“ in Rumänien und Jugoslawien bedeutende Reiseerleichterungen und eine gewisse Bewegungsfreiheit gebracht hatte, war hier Felix Karlinger, teils allein, teils mit seinen Studierenden, unterwegs, um Märchen- und Legendentexte zu dokumentieren.

Besonders aufschlussreich war hierbei eine von Karlinger 1964 mit einigen seiner Schülerinnen und Schülern unternommene Expedition in die von Aromunen und Meglenorumänen besiedelten Gebiete an der Grenze zwischen dem damaligen Jugoslawien, Albanien und Griechenland. Dort wurden die Forscher unter anderem Zeugen von Situationen, in denen sich Märchenerzähler der balkanromanischen Varietäten Aromunisch und Meglenorumänisch bedienten, die teilweise griechisch- oder albanischsprachige Zuhörerschaft den Ausführungen jedoch ohne weiteres folgen konnte (cf. Karlinger 1987: 111).

In seinem schon erwähnten Band Auf Märchensuche im Balkan (1987) präsentiert Felix Karlinger dem interessierten Leser nicht nur eine Reihe von Textbelegen als Ergebnis dieser Forschungsreise, sondern vermittelt auch ein Bild vom höchst anregenden, aber auch ziemlich strapaziösen Alltag des Feldforschers in solch abgelegenen Weltgegenden. Von anstrengenden Fußmärschen in unwegsamem Gelände, von schlaflosen Nächten in schmutzigen, von Wanzen und Flöhen bevölkerten Unterkünften und von schwer verdaulicher Kost ist hier die Rede. Aber auch ein arbeitsscheuer Esel wird erwähnt, der seine Last abzustreifen pflegte, indem er sich durch zwei eng nebeneinander stehende Bäume hindurchzwängte. Zudem berichtet Karlinger von Erzählerinnen und Erzählern, deren Vortrag zu hypnoseartigen Zuständen führte.

In seiner 1982 im Erich Röth-Verlag erschienenen Anthologie Rumänische Märchen außerhalb Rumäniens versammelte Felix Karlinger schließlich eine Reihe von Erzähltexten, die teils im Zuge der oben erwähnten Expedition aufgezeichnet worden waren, teils als Ergebnis seiner allein unternommenen Erkundungen in den östlichen Landesteilen Rumäniens in den Band einflossen.

Einige wenige entnahm der Autor Sammlungen, die ihm von dritter Seite zur Verfügung gestellt worden waren. Der größte Teil dieser Texte stammt von Balkanromanen, andere wurden von Wanderhirten erzählt. Es finden sich aber auch Textbelege, die aus Bessarabien (der heutigen Republik Moldau), den rumänischen Sprachinseln zwischen Dnjepr und Dnjestr und sogar dem kaukasischen Vorraum am Kuban stammen.

Der Übersetzer

Im Übersetzen, von dessen Unzulänglichkeit sich Felix Karlinger bei der Transformation fremdsprachiger, zumeist mündlich vorgetragener Volkserzählungen in deutschsprachige Buchmärchen nur zu oft überzeugen musste, sah der Feldforscher keine Leistung an sich, sondern nur ein Vehikel der Textvermittlung von einem Sprachbereich in einen anderen. Er, der überaus Sprachbegabte und mit einem höchst sensiblen, musikalisch geschulten Gehör Ausgestattete, beherrschte die Techniken der Translation in einem bewundernswerten Maße. Zugleich war er sich der nur bedingten Brauchbarkeit dieses Notbehelfs bewusst und beklagte dies allenthalben.

Bedeutete allein die Verschriftlichung eines mündlich vorgetragenen, manchmal sogar frei erfundenen Erzähltextes, der bei jedem weiteren Vortrag oder jeder Nacherzählung als ‚work in progress‘ Veränderungen erfahren konnte, die Fixierung einer verbindlichen Textgestalt, so ging mit der Übersetzung in eine andere Sprache ein weiterer Verfremdungsprozess einher, der den Feldforscher nicht befriedigen konnte.

Als ein weiteres Problem stellte sich dem Übersetzer oft das Mundartliche der dokumentierten Texte in den Weg. Dieses Textcharakteristikum musste bei einer Übersetzung zwangsläufig verloren gehen, wollte er nicht die Märchen wieder irgendeinem Dialekt aus dem deutschen Sprachraum zuordnen und so ein falsches Bild der Texte entwerfen, gar nicht zu reden von der Verunmöglichung einer breiten Diffusion und Rezeption.

In den Paratexten zu seinen Märchenanthologien äußert sich Karlinger nur selten zu seiner Vorgehensweise als Übersetzer. In seinem bereits erwähnten Radiointerview verweist er auf das Korsett, das ihm als Sammler, Übersetzer und Editor kommerziell orientierter Märchenanthologien durch die Erwartungshaltung eines Lesepublikums angelegt wurde, das von früh auf mit den Märchen der Brüder Grimm sozialisiert worden war. Es zwang ihn letztlich in gewissem Maße zu einer „Verfälschung des Urtümlichen“, und dies war mit seinen wissenschaftlichen Zielsetzungen nur schwer vereinbar.

Dem Feldforscher Felix Karlinger begegneten auf seinen Expeditionen auch stotternde Erzähler, die keinen einzigen Satz zu Ende sprachen, in ihrem Erzählfluss stockten, Namen verwechselten und vom Publikum auf ihre Irrtümer aufmerksam gemacht werden mussten. Können derartige Absonderlichkeiten der Erzählweise und die Resonanz des Publikums selbst in einer kommerziellen Textdokumentation in der jeweiligen Landessprache nicht unkorrigiert bleiben, so müssen sie für die Fassung in der Zielsprache Deutsch unter den Tisch fallen.

„Ist der Text übersetzt, so beginnen die Schwierigkeiten mit den Verlegern“, erinnert sich Felix Karlinger und schildert hierzu als Beispiel aus dem Jahr 1959 eine Auseinandersetzung mit dem damaligen Herausgeber der Reihe Märchen der Weltliteratur, Friedrich von der Leyen. Es ging hierbei um Karlingers ersten Märchenband, Inselmärchen des Mittelmeeres (1960), den er dem Verlag angeboten hatte und in dem ein Märchen vertreten war, das den Blaubart-Stoff aufgriff: Blaubart hatte bereits zwei seiner Frauen getötet, weil sie seinem Verlangen, eine Totenhand zu essen, nicht nachgekommen waren, sondern diese versteckt hatten. Die dritte Braut verbrennt die Hand, füllt die Asche in einen Beutel, verbirgt ihn in ihrer Vagina und entkommt so ihrer Bestrafung.

Karlingers adäquate Übersetzung dieses und zweier weiterer Märchen mit eindeutig erotischen Szenen stürzte den Verleger in Verlegenheit: „Wir haben ein breites Lesepublikum, Herr Karlinger“, gab von der Leyen zu bedenken, „die können wir nicht so bringen!“ Im Fall des Blaubart-Märchens einigte man sich schließlich darauf, das Mädchen den Aschenbeutel in der Achselhöhle verbergen zu lassen.

„Es kommt immer wieder vor, dass in Volksmärchen eindeutige Szenen unverblümt geschildert werden“, betont Karlinger,

trotzdem gibt es kein sexuelles Märchen per se, sondern nur Märchen, in denen eine erotische Episode passiert, und die hat dann einen ganz gezielten Grund: Es geht nicht darum, die Zuhörer ‚aufzugeilen‘, sondern fast immer um eine Auseinandersetzung mit dämonischen Kräften.

Dem Übersetzer dieses und gleichartiger italienischer Volksmärchen stellte sich in solchen Fällen die Schwierigkeit, dass es in Italien an die achtzig Sexualmetaphern für das weibliche Genital gibt, für die sich im Deutschen keine Entsprechungen finden.

In der Einführung zu seinem 1973 im Erich Röth-Verlag erschienenen Märchenband Das Feigenkörbchen, in dem er großenteils Volkserzählungen versammelt hat, auf die er in den 1950er Jahren während seiner Wanderexpeditionen durch Sardinien gestoßen war, vermisst Karlinger bei den sardischen Volkserzählungen ein gewisses Maß an lokalem Kolorit. „Ihre Motive“, so führt er aus,

sind fast die gleichen, wie sie im gesamten Mittelmeerraum und darüber hinaus verbreitet sind. Jedoch zeigt die Sprache gewisse Eigentümlichkeiten, die sogar noch in der Übersetzung ein wenig anklingen mögen. Einzelne Wendungen bleiben dabei freilich unübersetzbar, und auch der gelegentlich auftauchende bewusste Gegensatz von Sardisch und Italienisch in der Dialogführung kann in unserer Übersetzung nicht verdeutlicht werden.

Felix Karlingers Verfahren als Märchenübersetzer lief letztlich darauf hinaus, „die Texte möglichst wörtlich wiederzugeben“. Er war auch bemüht, sämtliche Zeitsprünge mitzumachen, sah sich aber genötigt, „störende Wiederholungen etwas einzuschränken und die Neigung zu Bandwurmsätzen einzudämmen“ (Karlinger, 1973a: 14 f.).

Der Ethnologe in ihm bedauerte ganz besonders den Wirkungsverlust durch die Dokumentation der Texte als Buchmärchen, die ihn der Möglichkeit beraubte, bestimmte Sprechweisen in den gedruckten Text zu übertragen, etwa lautnachahmende Geräusche, Seufzer, Kunstpausen und andere Ausdrucksmittel, die den Redefluss noch lebendiger machten.

1976 begab sich der Märchenforscher Felix Karlinger auf eine ‚mission impossible‘. Er veröffentlichte in der Reihe Die Märchen der Weltliteratur den Band Südamerikanische Indianermärchen, in dem er überwiegend Texte versammelte, die von einem Ethnologen als Indianermythen klassifiziert werden würden, die der Buchtitel aber als Märchen ankündigt.

Karlinger war sich dieser Nähe zum Etikettenschwindel bewusst und suchte dem Problem in seinem Nachwort wortreich beizukommen. Die Argumente, derer er sich dabei bediente, lassen die Nähe des Erzählforschers zur Ethnologie nur allzu deutlich erkennen.

Zum einen übernahm er bereits ins Deutsche übertragene Texte aus Sammlungen deutscher Ethnologen wie Theodor Koch-Grünberg oder Herbert Baldus, die bereits in den 1920er Jahren erschienen waren. Zum anderen räumte er ein, dass

uns nur ein geringer Teil der Quellen im Originalidiom vorlag. Meist musste auf Übersetzungen in spanischer oder portugiesischer, seltener auch in französischer, englischer und italienischer Sprache zurückgegriffen werden.

Doch auch so blieben diese Übersetzungen aus zweiter Hand angesichts der Unterschiede in Stil und Niveau der Märchen ein schwieriges Unterfangen. „Die eigentliche Schwierigkeit“, führt Karlinger in seinem Nachwort aus,

liegt in jedem Fall in der Umsetzung eines Textes aus einer relativ primitiven Sprache in die Ausdruckswelt Europas. Die beträchtlichen Unterschiede der sprachlichen Ebenen und des Erzählstils bedingen eine deutsche Fassung, die mehr eine inhaltliche Nacherzählung als eine adäquate Übersetzung darstellt. (Karlinger 1976: 276ff.)

Als Übersetzer indigener Mythen begegnete Karlinger zudem einer gewissen Automatik, die nur durch wirkungsvolles Sprechen und die Einbeziehung gestischer und mimischer Mittel überspielt werden kann, Konkretisationsfaktoren also, die bei einer Verschriftlichung und Übersetzung zwangsläufig wegfallen. Diese Texte mit der eher abstrahierenden Erzählweise des Europäers in Einklang zu bringen, war hier also die große Herausforderung des Sammlers und Übersetzers.

Fazit

Diese wenigen Beispiele translatorischer Problemstellungen, mit denen sich der Märchenforscher Felix Karlinger konfrontiert sah, sobald er daranging, Märchen- und Mythentexte aus aller Welt für ein deutschsprachiges Lesepublikum rezipierbar zu machen, zeigen nur zu deutlich, dass seine Aufgabe wahrhaft komplex war. Nach der oft mühevollen Exploration und der Dokumentation der Volkserzählungen galt es, Sprachbarrieren aus dem Weg zu räumen und den Leser mit der Lebens- und Vorstellungswelt der Erzählerinnen und Erzähler und ihres Publikums vertraut zu machen. Das Übersetzen war für den Polyglotten kein Gegenstand einer translationswissenschaftlichen Annäherung, sondern sprachwissenschaftlich fundiertes Handwerk, das er mit einer bewundernswerten Intuition bis zur Perfektion beherrschte.