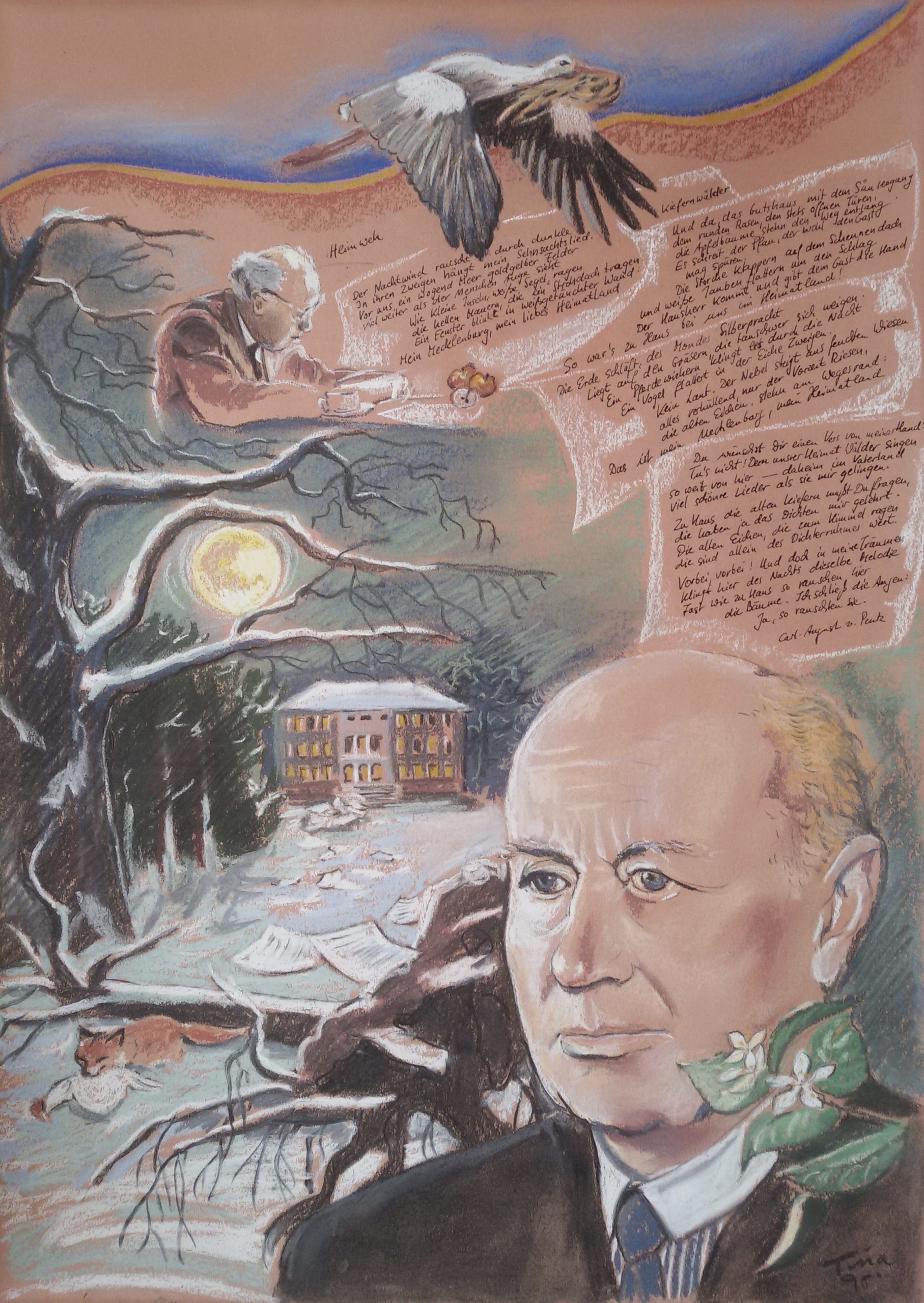

Carl August von Pentz, 1884–1969

Zum hundertsten Todestag des polnischen Dichters Adam Mickiewicz (1798–1855) veröffentlichten im Dezember 1955 der Aufbau-Verlag in Berlin (DDR) und Anfang 1956 der Rowohlt Verlag in Hamburg eine 600 Seiten starke, repräsentativ gestaltete und in Leipzig gedruckte Ausgabe seines Hauptwerks, des Pan Tadeusz.1Zu Entstehung, Inhalt, Struktur und Kanonisierung des Pan Tadeusz vgl. die knappe luzide Darstellung von Alfred Gall (2015); zur internationalen Rezeption den 626 Seiten starken Sammelband Adam Mickiewicz in World Literature (Lednicki 1956).

Das im Pariser Exil entstandene und aus dieser Exilperspektive erzählte nationalromantische Epos handelt in zwölf Büchern bzw. Gesängen von der untergegangenen Welt des litauisch-polnischen Adels in den Jahren 1811/12. Es spielt mithin in der Zeit unmittelbar vor Beginn des napoleonischen Krieges gegen Russland und den mit diesem Krieg verbundenen Hoffnungen auf eine Wiedergewinnung der polnischen Unabhängigkeit und Freiheit. Beherrscht werden die einzelnen Gesänge von einem nostalgisch-ironischen Blick auf die Alltagswelt des Landadels mit seinen Jagden und Festen und Fehden zwischen den Adelsfamilien. Wurde der Pan Tadeusz in polnischen Emigrantenkreisen zunächst eher skeptisch aufgenommen, so entwickelte sich das Epos im späteren 19. Jahrhundert zu dem herausragenden kanonischen Text der polnischen Literatur. Diesen Rang hat es bis heute bewahrt, auch international wurde es stark beachtet, es entstanden Übersetzungen in über 30 Sprachen, als erste bereits 1836 die deutsche Version von Spazier. Im Impressum der Berliner Neuübersetzung von 1955 heißt es:

Ausgabe für die Deutsche Demokratische Republik. Der Vertrieb in der Deutschen Bundesrepublik und in Westberlin ist nicht gestattet. Diese Ausgabe erscheint zur gleichen Zeit in der Bundesrepublik im Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg. Nachdichtung von Walter Panitz.2Gedruckt wurden die für die DDR wie die für die Bundesrepublik vorgesehenen Exemplare im VEB Offizin Andersen Nexö in Leipzig. Auf einem Irrtum beruht die Feststellung, dass „Buddensiegs Pan Tadeusz [aus dem Jahr 1963; AFK] die erste Neuübersetzung dieses Werks in der Bundesrepublik nach 1945“ gewesen sei, denn „[i]n der DDR war man schneller: Bereits 1955 erschien im Aufbau Verlag die Neuübersetzung von Walter Panitz“ (Makarska 2024: 378). Nicht ohne Grund wurde der westdeutsche Pan Tadeusz-Verleger Ernst Rowohlt 1955 Ehrenvorsitzender des Mickiewicz-Gremiums (vgl. Buddensieg 1956: 31).

„Walter Panitz“ war allerdings ein Pseudonym, das sich Carl August von Pentz für sein übersetzerisches Hauptwerk zugelegt hatte. Die Einleitung3Den Verfasser dieses Textes, in dem Leben und Werk des polnischen Dichters dargestellt werden, konnte ich bisher nicht ermitteln. Vielleicht war es Alois Hermann, der damals in der DDR an seiner Dissertation zu Mickiewicz arbeitete. Unklar ist bisher ebenfalls, wie die Kooperation zwischen dem Ost-Berliner Aufbau-Verlag, dem Hamburger Rowohlt-Verlag und dem 1951 nach Westdeutschland geflüchteten von Pentz zustande kam. zur Pan Tadeusz-Ausgabe von 1955 schließt mit dem Absatz:

Die Aufgabe, den Pan Tadeusz so ins Deutsche zu übertragen, daß auch der deutsche Leser das Werk mit Anteilnahme aufnehmen kann, blieb bisher ungelöst. Die vorliegende Nachdichtung ist ein eigenwilliger Versuch, unter Verwendung deutscher Versmaße diese größte Schöpfung der polnischen Literatur der deutschen Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Der Übersetzer hat 40 Jahre daran gearbeitet. (Mickiewicz/Panitz 1955: 8)

Wer war dieser Walter Panitz alias Carl August von Pentz und was hat ihn zur jahrzehntelangen Beschäftigung mit polnischer Literatur und gerade diesem Werk gebracht?4Vgl. zum Biographischen Hermann Buddensiegs Würdigung aus dem Jahr 1958 sowie insbesondere den 2024 erschienenen Aufsatz der Greifswalder Dozentinnen für Niederdeutschdidaktik bzw. Polonistik Karin Ritthaler-Praefcke und Ulrike Stern. Weitere familien- und werkgeschichtliche Informationen zu Carl von Pentz erhielt ich von seiner Enkelin Tina von Pentz.

Als ältestes von fünf Kindern des Gutsbesitzers Hugo von Pentz wuchs Carl August von Pentz in der land- und forstwirtschaftlich geprägten Welt der Domäne Santow bei Grevesmühlen in Nordwestmecklenburg auf. Durch die ersten sieben Schuljahre wurde er auf dem Land unterrichtet, ab der Untertertia besuchte er das Lübecker Katharineum, ein humanistisches Gymnasium (vgl. Pentz 1955d: 16). In der Untersekunda blieb er sitzen und wechselte auf ein Gymnasium in Rostock. Die wichtigsten Schulfremdsprachen waren das Lateinische, Altgriechische und Französische (vgl. Pentz 1957a: 7). 1904 kehrte er aus der Stadt aufs Land zurück und begann auf einem „entlegenen mecklenburgischen Gute“ (Pentz 1955c: 10) eine landwirtschaftliche Ausbildung. Seinen Militärdienst absolvierte er in Neustrelitz beim der preußischen Armee (17. Division des IX. Armee-Korps) unterstellten Holsteinischen Feldartillerie-Regiment Nr. 24; 1907 wurde er zum Leutnant ernannt (vgl. Pflieger 1922: 246).

Als Kind und Heranwachsender lernte er das Leben der polnischen Erntehelfer, der „Schnitter“, kennen, wurde auch mit ihrer Sprache und ihren Eigenheiten vertraut. Dadurch hat sich früh jene Polonophilie gebildet, die für sein ganzes Leben kennzeichnend werden sollte. Strikt ablehnend verhielt er sich gegenüber jenem antipolnischen Hochmut („Polacken“, „polnische Wirtschaft“ usw.), der für viele Deutsche seiner Generation typisch war. Über den „Hakatismus“5Die eifrigsten Akteure im 1894 gegründeten polenfeindlichen Verein zur Förderung des Deutschtums in den Ostmarken hießen Hansemann, Kennemann und Tiedemann. Nach den Anfangsbuchstaben ihrer Namen bildeten Polen das Wort „Hakata“ als Bezeichnung für den Verein., die preußische Unterdrückungspolitik gegenüber den Polen in den östlichen Provinzen des Deutschen Reiches, und den Widerstand der Polen heißt es in einem autobiographischen Rückblick von 1955:

In Preußen wurden […], als Auswirkung der Bismarckschen Polenpolitik, diese Arbeiter als „kulturloses Gesindel“, als Untermenschen bezeichnet und behandelt, was im allgemeinen in den Bundesstaaten [zu denen Mecklenburg gehörte; AFK] nicht der Fall war; ja aus lauter Opposition wurden sie besonders gut behandelt. Es war insbesondere die preußische Schulpolitik, die auf’s heftigste kritisiert wurde. […] Zunächst war noch der Religionsunterricht in der Muttersprache gestattet, dann wurde auch das verboten und es wurde eifrigst nach solchen Kindern gefahndet, die zu Hause das Vaterunser in polnischer Sprache beteten. Und das führte zu dem […] „Wreschener Skandal“. […] Maria Konopnicka schrieb ihr aufpeitschendes Gedicht Wreschen. In meiner Heimat gingen die Wogen der Empörung hoch. Im Landtag kam die Sache zur Sprache, und ich hatte einen polnischen Abgeordneten […] gebeten, mir den Wortlaut des Gedichtes zu verschaffen, um es unseren fünfzig Schnittern zu geben. […] Ich habe es damals so gut es ging ins Deutsche übertragen. […] „Hört ihr, wie die Kinder weinen? / Mit der Peitsche in der Hand / steht der Preuße, und der Kleinen / Wehgeschrei erfüllt das Land. // […] Laßt in jeden Ort uns tragen / was der Preuße uns getan. / Unsrer Kinder Wunden klagen / ihn vor Gott im Himmel an. // Immer soll hinaus es schreien / auch mein Lied: Wir klagen an! / Bis man in der Welt, der freien, / hört den Ruf: Wir klagen an!“ (Pentz 1955c: 10f.)

1912 übernahm von Pentz – zunächst als Mitbesitzer, ab 1917 als Alleinbesitzer – das seit dem 14. Jahrhundert der Familie gehörende, gut 900 Hektar umfassende Allodialgut Volzrade bei Lübtheen in Mecklenburg.6In einzelnen Quellen findet sich die Namensvariante Karl August von Schlichtegroll-Pentz oder Karl August Pentz von Schlichtegroll. Vgl. hierzu den Wikipedia-Eintrag zu seinem Adoptivvater Felix von Schlichtegroll (Aufruf 15. März 2025): Der „blieb unvermählt und wohnte in den 1940er Jahren in Leipzig. Dort ließ er sich bereits 1920 die Adoption des Carl August Pentz-Santow (1884–1969) gerichtlich bestätigen. Er war der natürliche Sohn aus der Beziehung der Louise Maria Ritzer und des August Friedrich Carl Hugo Pentz-Volzrade (1854–1919). 1934 ließ sich Schlichtegroll dies erneut bestätigen. – Carl August Pentz hatte [am 14. Februar] 1920 in Wendorf Erika Mackensen von Astfeld geheiratet und mit ihr die beiden Töchter Olga [Jg. 1929] und Elisabeth [Jg. 1937] und die drei Söhne, Curd [Jg. 1921], Hugo [Jg. 1922] und Gotthard [Jg. 1923], sämtlich in Hamburg geboren. Pentz wurde dann Karl August von Schlichtegroll-Pentz genannt und wurde Gutserbe auf Volzrade, 919 ha, in Mecklenburg, Amt Hagenow. Er war erfolgreich als Gutsbesitzer und sogar ebenfalls als Autor tätig.“ – Der 2023 gehaltene (heimatkundlich-übersetzungsgeschichtliche?) Vortrag von Karin Ritthaler-Praefcke über „Volzrade – die Heimat des Pan Tadeusz“ war mir leider nicht zugänglich. Den ersten Weltkrieg machte er bei seinem Ausbildungsregiment mit, das bei den Stellungskämpfen in Frankreich und Belgien beteiligt war (vgl. Pflieger 1922). Zuletzt wurde er zur Luftwaffe kommandiert und 1918 als Oberleutnant aus der Armee entlassen. Nach dem Krieg engagierte er sich für die Pan-Europa-Vorstellungen von Coudenhove-Kalergi und für eine Welt, in der es keinen Krieg und keinen Völkerhass mehr geben sollte.

Es war daher folgerichtig, dass er sich mit den ab 1933 von Hitler, der NSDAP, SA, Gestapo und SS geschaffenen Verhältnissen keinesfalls anfreunden mochte7Ablehnend reagierten auch manch andere seiner Standesgenossen, vgl. dazu die Studie Mecklenburgischer Großgrundbesitz im Dritten Reich von Mario Niemann (2000). und in einer Art innerer Emigration lebte. Autobiographische Aufzeichnungen berichten von einer Verhaftung, von Aufenthalten in Köln bei einstigen Mitgliedern der Zentrums-Partei in den Jahren 1937 bis 1939 und vom freiwilligen Eintritt in die Wehrmacht. Von diesem Schritt erhoffte er sich, vor weiteren Nachstellungen der Nationalsozialisten geschützt zu sein.8Man mag an Gottfried Benn denken, der sich aus gleicher Motivation 1935 reaktivieren ließ; vgl. zum germanistischen Mythos des Widerstandskämpfers Benn jedoch die Studie von Joachim Dyck (2011). 1940 wurde er zur Luftwaffe (Bodenpersonal im Fliegerhorst Güstrow) eingezogen. Er war zwei Monate in Frankreich und ab März 1941, inzwischen 56 Jahre alt, in Polen. Als Wirtschaftsoffizier im Stab des Militärbefehlshabers im „Generalgouvernement für die besetzten polnischen Gebiete“ war er in der Region Skierniewice für die Naturalienabgaben polnischer Güter zuständig. Mit Besitzern oder Verwaltern einzelner Güter (auch dem der Familie Radziwiłł) verkehrte er freundschaftlich, gewiss auch dank seiner Begeisterung für polnische Literatur und dank seiner in Polen stetig besser werdenden Sprachkenntisse. Von Pentz war aber auch über vier Jahre hinweg Zeuge grausamster Verbrechen von SS-Soldaten an der Zivilbevölkerung, allen voran der Judenheit.9In seinem Journal d’Europe schildert Gustav Regler eine Begegnung in der Wilhelmshavener Buchhandlung Eissing mit einem „Baron von P.“, der „1945 seine Güter an die Russen verloren“ hat, aber „Philosoph dabei geblieben“ sei und beschlossen habe „mit 70 Jahren noch etwas aus seinem Leben zu machen: er will Deutschland erinnern, was in seinem Namen geschah. Damals!“ Und dann folgt die Erzählung jenes „von P.“ über einen von der SS in Polen verübten „modernen Kindermord von Bethlehem“ (Regler 1956: 424f.). Mitte Januar 1945 wurde er aus der Wehrmacht in die Heimat entlassen und kehrte auf sein Gut in Mecklenburg zurück.

In seinem „im Mai 1945 unter dem Eindruck der letzten 10 Jahre niedergeschriebenen“ Gedicht Prolog zur Übersetzung des „Pan Tadeusz“ spricht das – wohl nicht gänzlich mit dem Autor von Pentz gleichzusetzende – lyrische Ich davon, aus eigenem Antrieb Deutschland verlassen zu haben. Vor allem wird in diesem Rückblick hervorgehoben, welche Bedeutung Mickiewicz in den Jahren des „Hitler-Terrors“ hatte (Pentz 1955a u. 1961: 64–66):

Als mich dereinst in jenen dunklen Tagen

der Hitler-Terror traf mit Acht und Bann,

und ich, um nicht der Knechtschaft Joch zu tragen,

das Vaterland verließ, den grünen Tann

der lieben Heimat, als mit ihren Plagen

die Zeit der Heimatlosigkeit begann:

da las ich, Mickiewicz, Deine Lieder

und fand den Glauben und die Hoffnung wieder.

Denn alles, alles, was ich dort gelesen

am fremden, kalten Herd zur Winterszeit,

ist Balsam mir fürs wunde Herz gewesen.

Ich sah im Spiegel die Vergangenheit,

und fortgekehrt, wie mit dem Zauberbesen,

war dann des Tages Not, des Tages Leid.

Im Schwung, in der Begeistrung Deiner Lieder

fand ich den Glauben an die Zukunft wieder.

[…]

Das war die Zeit, als Deutschland tief gesunken.

War es das Land, „an Ruhm und Ehren reich“?

Barbaren, die von Macht und Habgier trunken,

den Brand entfachten, Kannibalen gleich!

Und Warschau brennt! Zum Himmel sprühn die Funken,

und klagen an beim Herrn im Himmelreich.

Hier barst Dein Ehrenschild, und Warschaus Trümmer

begrubens unter Blut und Schutt für immer.

Nach dem Krieg kehrte von Pentz auf das Gut Volzrade zurück, das allerdings schon im Oktober 1945 im Zuge der Bodenreform („Junkerland in Bauernhand!“) enteignet wurde. Das Gutshaus kam in den Besitz der Gemeinde Lübtheen und diente u. a. Flüchtlingsfamilien als Unterkunft. Seine Hoffnung, nach der Enteignung weiterhin auf dem Gut leben und sich als gegenüber den neuen Machthabern loyaler Experte für die mecklenburgische Land- und Forstwirtschaft nützlich machen zu können, zerschlug sich. Selbst das Betreten der Gutsländereien wurde ihm untersagt. Der Schmerz über die Vertreibung aus seiner engsten Heimat hat ihn nie mehr verlassen.

Von Schwerin aus (also aus der Sowjetischen Besatzungszone und frühen DDR) entfaltete von Pentz eine intensive übersetzerische und publizistische Tätigkeit. In deren Zentrum stand das Bemühen, bei seinen Lesern tiefsitzende Vorurteile über ihr polnisches Nachbarland und dessen Bewohner zu überwinden und sie darüber aufzuklären, welche Verbrechen wir Deutschen während des Krieges in Polen begangen hatten. „Ich bin ein Polenfreund“, heißt es in dem 1957 geschriebenen Aufsatz Aus der Werkstatt des Übersetzers,

denn ich kenne keine schönere Pflicht, als die, begangenes Unrecht wieder gut zu machen, wie sollte ich die Polen, diese „edelsten Kinder des Unglücks“, nicht lieb haben, und zwar aus Liebe zu meinem deutschen Vaterlande, weil ich nicht will, daß die Polen und die Deutschen sich noch einmal gegenseitig auf einem Schlachtfelde zerfleischen […]. Um zu erkennen, daß Polen und Deutsche nicht Erbfeinde sondern Erbfreunde sind, müßen wir unseren Nachbarn erst einmal kennen lernen. Widrige Verhältnisse verhindern ein Kennenlernen von Mensch zu Mensch, aber kein Mensch kann uns daran hindern, polnisches Kulturgut, polnisches Geistesschaffen kennen zu lernen. (Pentz 1957c: 2f.)

Das Ziel einer polnisch-deutschen Verständigung verfolgte auch die 1947 auf (verdeckte) Initiative der SED und in gesamtdeutschem Rahmen gegründete Helmut-von-Gerlach-Gesellschaft (HvGG), die auch auf die Mitwirkung von Nicht-Kommunisten setzte. In die Arbeit der HvGG brachte von Pentz sich ein, vielleicht in der Erwartung, dass es in dieser Organisation im kommunistisch beherrschten Teil Deutschlands eine ähnliche, bürgerliche Kreise einschließende Entwicklung geben werde wie im westdeutschen „Flügel“ der HvGG. Dort amtierten „als Vorsitzender der preußische Adlige und ehemalige Generalmajor Hanns von Rohr und als Stellvertreter der Berliner Dramaturg Oskar von Armin“ (Lotz 2008: 204).

Im Dezember 1950 berichtete von Pentz in der von Willi Bredel10Willi Bredel (1901–1964) war seit 1919 Mitglied der KPD. Nach grausamer Haft zu Beginn der Nazi-Zeit konnte er in die Tschechoslowakei flüchten und gelangte von dort ins Exil nach Moskau. Er war mit Bertolt Brecht und Lion Feuchtwanger Herausgeber der Zeitschrift Das Wort. 1945 kehrte er mit der Untergruppe Sobottka der Gruppe Ulbricht nach Deutschland zurück und übernahm führende Positionen u. a. in der Kulturpolitik Mecklenburgs (ab Ende Juli 1945) und auch der gesamten der Sowjetischen Besatzungszone (vgl. Richter 1987: 7–9). in Schwerin herausgegebenen „literarischen Monatsschrift“ Heute und Morgen11Zum Profil der Zeitschrift vgl. außer Riedel (1987) das ihr gewidmete Kapitel in Wehner 1992: 343– 356.über eine 1947 in Warschau von Michał Borwicz veröffentlichte Anthologie mit „kleinen Gedichte[n] und Lieder[n], die von Todgeweihten, meist unmittelbar vor ihrem Tode, geschrieben […] und aus den Trümmern des Warschauer Gettos [sic!] gerettet“ wurden. Aus dieser von der Zentralen Jüdischen Historischen Kommission in Polen herausgegebenen Sammlung12Zu den Aktivitäten und Publikationen der Kommission vgl. Frank Beer (2014). übersetzte von Pentz drei Gedichte – jeweils als Beispiel für „rein referierende“ Texte (Der kleine Schmuggler), für „Anklageschriften“ (Stefania Neys Abramek) und für „Kampfschriften“ (Alarm von dem Dichter und Conférencier Władysław Szlengel, der „im April 1943 von den Nazis in Warschau erschlagen“ wurde) (Pentz 1950: 723).13Fünf weitere, zwischen Juni 1947 und März 1951 in Heute und Morgen erschienene Pentz-Beiträge – darunter zum Thema „Entpreußung“ Mecklenburgs – verzeichnet die Bibliographie der Zeitschrift (Riedel 1987: 218). Zwölf Strophen umfasst Szlengels Alarm-Gedicht14Das polnische Original erschien in Borwicz (1947: 163f.). Ein Hinweis auf diese frühe deutsche Rezeption einer Veröffentlichung der Jüdischen Historischen Kommission fehlt im Beitrag von Wolfgang Benz (2014: 11)., vorangestellt hat ihm von Pentz die Erklärung, dass es sich bei diesem Kampfgedicht

offenbar darum [handelte], auf Befehl der SS das Versagen einer Sirene beim Fliegeralarm zu glossieren, denn hinter solchen Vorkommnissen vermuteten die Nazis beständig Sabotage. – Wie Szlengel diese „Zwangsauflage“ löste und sie sogar zu einem Angriff gestaltete, zeigt sein Gedicht. Es ist zu bemerken, daß die „Sirene“, deren Standbild am Weichselufer steht, das Symbol der Stadt Warschau ist. Haberbusch und Ursus sind große Industriewerke Warschaus. (Ebd.)

ALARM

Hoch über der Stadt in dunkler Nacht

Sind feindliche Flieger, sechs, sieben oder acht.

Alarm, Alarm, Alarm!

Und alle Sirenen heulen auf:

In Deckung, in den Keller! Lauf, lauf, lauf!

Alarm, Alarm, Alarm!

Bei Haberbusch, Ursus, da heulen schon

An hundert Sirenen im gleichen Ton:

Alarm, Alarm, Alarm!

Doch eine Sirene, schäm Dich, wie dumm!

Die gab keinen Laut, blieb hartnäckig stumm

und rief nicht: Alarm, Alarm!

Man gibt mehr Dampf, man zieht am Strang,

Doch sie blieb stumm und ohne Klang,

und kein: Alarm, Alarm!

Sabotage? Betrug? Was kann das sein?

Doch die Sirene sagt hartnäckig: Nein!

Nie mehr Alarm, Alarm!

Entwarnung: Die fremden Flieger sind fort,

Und alle Sirenen schweigen sofort.

Nichts mehr von Alarm, Alarm.

Und in der Stadt wird es totenstill.

Da plötzlich ein Ton, so grausig und schrill:

Alarm, Alarm, Alarm.

Wie Weinen erfüllt es den ganzen Raum,

Und schreckt den Bürger jäh aus dem Traum:

Alarm, Alarm, Alarm!

Und über die Dächer, das Häusermeer,

Da klingt der Ton von der Weichsel her:

Alarm, Alarm, Alarm!

Das ist die Sirene vom Weichselstrand.

Sie schreit ihre Klage hinaus ins Land:

Alarm, Alarm, Alarm!

Und was sie gesehen, den Jammer und Graus,

Den schreit sie in alle Welt hinaus,

Und immer lauter klingt’s himmelan:

Wir klagen an, wir klagen an!

Alarm, Alarm, Alarm!15Roland Erb hat das Alarm-Gedicht ebenfalls nachgedichtet – für den 1990 erschienenen Szlengel-Band Was ich den Toten las. Gedichte aus dem Warschauer Getto (S. 40f.). Seine Version beginnt mit dem nicht überzeugenden Reim: „Im nächtlichen Nebel über der Stadt / man drei fremde Flugzeuge aufgespürt hat / Alarm! Alarm! Alarm!“

Zur Entstehung und Überlieferung der Ghetto-Gedichte heißt es in Heute und Morgen: Das 1947 in Warschau von Borwicz herausgegebene Buch mit dem Mickiewicz-Zitat (aus seinem Epos Konrad Wallenrod) Das Lied allein bleibt ewig … als Titel fußt „auf einer kleinen Anthologie von Versen, die 1944 [in New York] unter dem Titel: z otchlani = Aus dem Abgrund erschien“ (Pentz 1950: 718).16Mit diesem Untertitel und mit erneutem Hinweis auf die New Yorker Sammlung von 1944 veröffentlichte von Pentz 1957 und 1960 als Privatdruck weitere Übersetzungen der polnischen Holocaust-Dichtungen: Lieder aus dem Abgrund – Am Tor der Hölle – Die Stimme der Lebenden (1957), Rufe aus dem Ghetto – Die Stimme der Toten aus dem Ghetto zu Warschau (1960). Der Band von 1960 enthält u. a. Übersetzungen von sieben Gedichten Władysław Szlengels, darunter das seinerzeit populäre Kampflied Gegenangriff; zu einigen dieser Gedichte finden sich auch Nachdichtungen von Marga Erb u. a. in der Ausgabe des Gustav Kiepenheuer Verlags (Szlengel 1990). Die damals vier Jahrzehnte zurückliegende Veröffentlichung der Pentz-Übersetzungen werden in dem DDR-Band von 1990 nicht erwähnt, sie waren vermutlich in Vergessenheit geraten.

Jahrzehnte bevor Auschwitz bzw. der Holocaust ins Zentrum westdeutscher Erinnerungspolitik gerückt wurde, hat von Pentz über die „große Tragödie der Juden unter der Nazi-Okkupation“ (Pentz 1950: 718) geschrieben.17Vgl. zu diesem Thema auch Julian Tuwims in New York im April 1944 geschriebenen Essay, dessen Übersetzung von Pentz 1954 in Jenseits der Oder veröffentlicht hat: Wir, polnische Juden (Tuwim/Pentz 1954). Nicht minder engagiert bemühte er sich gleich nach Kriegsende, bei einem breiteren Publikum Interesse an herausragenden Werken der neueren und älteren polnischen Literatur zu wecken, um dem nicht erst in der Nazizeit verbreiteten Vorurteil zu begegnen, dass es in Polen keine beachtenswerten kulturellen Leistungen gegeben habe. So organisierte er im Rahmen eines deutsch-polnischen Fördervereins mit einer kleinen Gruppe von polnischen und deutschen Kindern Veranstaltungen, auf denen die Kinder Volkslieder wie Góralu, czy nie żal sangen sowie abwechselnd auf Deutsch und Polnisch Gedichte von Maria Konopnicka, Kazimierz Przerwa-Tetmajer und Teofil Lenartowicz aufsagten.18Eine 33 Seiten starke Auswahl mit übersetzten Gedichten von Konopnicka, Przerwa-Tetmajer und Lenartowicz veröffentlichte von Pentz 1950 unter dem Pseudonym Felix Zgryzota. Zum 1950 in Schwerin gewählten Pseudonym schrieb mir Rafał Żytyniec: „Zgryzota heißt so viel wie großer Kummer. In dem Wort steckt das Verb gryźć (beißen), es verweist auf einen großen Kummer, der einen von innen beißt und frisst. So die Konnotationen im Polnischen“ (E-Mail an AFK, 27. März 2025). Gut hundert Mal will von Pentz mit seiner deutsch-polnischen Kinderschar zunächst in Schulen und Krankenhäusern, dann aber auch in ausverkauften Kinosälen aufgetreten sein. Angesichts des Erfolgs wurde eine Schauspielerin (mit einer etwas üppigen Figur) engagiert, die die Ode an die Jugend von Mickiewicz in der Übersetzung des Poeten Kurt Barthel alias Kuba rezitieren sollte. Doch schon bei den ersten Versen „Nicht Herz, nicht Geist – nur Völker von Skeletten! / Verleihe, Jugend, mir Schwingen, / mich über tote Welten zu erheben,“ (Mickiewicz/Kuba 1973) brach das Publikum in Gelächter aus. Das Bild von den Skeletten wollte so gar nicht zu der gut genährten Schauspielerin passen:

Es gab einen Skandal, der Abend musste abgebrochen werden und unsere Primadonna erklärte rundweg: „Morgen gehe ich mit dieser Ode (die Skelett-Ode wie sie seither genannt wurde) nicht wieder auf die Bühne. Sie müssen bis morgen abend eine neue Fassung schreiben!“ – So trat denn eben die ‚Technische Nothilfe‘ in Funktion.

Bei seiner „Nothilfe“ kam das Wort „Skelett“ nicht mehr vor, er hielt sich an den Sinn der Verse, nicht an deren Wortlaut: „Wo bist Du, Jugend? Wo sind deine Flügel? / Was tust Du hier in der Gespenster Rat, / Wo Eigennutz regiert? Zerreiß die Zügel!“19Seine Übersetzung der Mickiewicz-Ode veröffentlichte von Pentz im Mickiewicz-Gedenkjahr 1955 in Jenseits der Oder (H. 6, S. 6), dort mit einem ärgerlichen Setzfehler in Vers 3: „Zerreiß die Flügel!“ – Deutsche Übersetzungen der Ode an die Jugend waren schon mehrmals Gegenstand translationswissenschaftlicher Studien, etwa bei Chojnowski (2002) oder Kelletat (2020: 244–247). Die Freiheit, die er sich gegenüber dem polnischen Original genommen hatte, führte bei ihm zu grundsätzlichen translationspoetologischen Überlegungen. Müsse der Übersetzer an bestimmten Stellen nicht „falsch“ übersetzen, um im Deutschen in etwa das auszudrücken, was Mickiewicz auf Polnisch gesagt hatte? Mit dieser Grundsatzfrage hat sich von Pentz bei seinem übersetzerischen Handeln in den 1950er und 1960er Jahren immer wieder beschäftigt.

Ab Mitte 1949 wurde von Pentz deutlich zu verstehen gegeben, dass er als Adliger, früherer Guts- bzw. Großgrundbesitzer, einstiger Anhänger der bürgerlich-katholischen Zentrums-Partei und als erkennbarer Nicht-Kommunist trotz seiner Bereitschaft zu loyaler Mitarbeit in der DDR und seiner der Obrigkeit nützlich erscheinenden Polen-Aktivitäten auf Dauer keine Mitwirkungschancen mehr haben würde.20Wie er im Herbst 1950 aus der Deutsch-Polnischen Gesellschaft, deren Schweriner Ortsverband er durch mehrere Jahre geleitet hatte, herausgedrängt wurde und wie „in einer hassgeschwängerten Atmosphäre alles zerschlagen [wurde], was ich aufgebaut hatte,“ schildert von Pentz am 24. Juli 1951 in einem umfangreichen Schreiben an Gustav Siemon (1918–2011), den mecklenburgischen Landesvorsitzenden der DPG (Privatarchiv Tina von Pentz). Um einer drohenden Verhaftung zu entgehen, flüchtete er mit seiner Frau und der 1937 geborenen Tochter im November 1951 aus der DDR nach West-Berlin und gelangte von dort per Flugzeug in die Bundesrepublik. Im Herbst 1952 bekam er eine Wohnung in Wilhelmshaven, wo er bis 1966 lebte. Danach zog er in ein Altenheim in Bad Eilsen. Dort starb er im Alter von 85 Jahren am 27. Februar 1969.

In Wilhelmshaven entstand die Druckvorlage für „seinen“ 1955/56 gleichzeitig in Ost und West veröffentlichten Pan Tadeusz.21Es soll sich – wurde mitunter behauptet – um die dritte von ihm erstellte Version gehandelt haben. Von Pentz selbst hat das nicht in die Welt gesetzt, sondern Mitte der 1950er Jahre lediglich berichtet, dass ihn der Pan Tadeusz seit bald 50 Jahren immer wieder übersetzerisch beschäftigt habe, zunächst schon als Schüler, aber erst viel später auf ernsthaftere Weise. Eine relativ fortgeschrittene Version soll 1945, als amerikanische Soldaten das Gutshaus Volzrade besetzt hatten, vernichtet worden sein.Viele weitere polnische Texte (auch Erzählungen und Romane22In einem Schreiben vom 14. Januar 1951 an Nico Rost, den kurzzeitigen literarischen Berater des Verlags Blick nach Polen, erwähnt von Pentz, dass er eben seine Übersetzung eines großen Romans der Eliza Orzeszkowa fertig gestellt und an den Verlag abgeliefert habe und jetzt an einem Roman von Żeromski arbeite. In einem Brief vom 15. Februar 1957 an Werner Warsinsky spricht von Pentz davon, dass der Eugen Diederichs Verlag Interesse an seiner Übersetzung des Romans Wierna Rzeka (Der treue Strom) von Żeromski signalisiert habe. (Beide Briefe im Privatarchiv Tina von Pentz).) brachte von Pentz in den 1950er und 1960er Jahren ins Hochdeutsche, einzelne Gedichte und Auszüge aus dem Pan Tadeusz zusätzlich ins Niederdeutsche seiner mecklenburgischen Heimat:23Die niederdeutschen Übersetzungen erschienen gesammelt und signiert mit „W. Panitz“ 1968 in der 114 Seiten starken Anthologie Polen? Deutschland? Nachdichtungen aus der Polnischen Nationalliteratur sowie eigene Gedichte in Mecklenburger Mundart. Eine Würdigung der ins Plattdeutsche gebrachten polnischen Gedichte veröffentlichte Gerhard Böhmer 1973/74. Von den Abschriften „seiner unveröffentlichten Gedichte […] deponierte er die wichtigsten in Dr. Böhmers Biographischer Dokumentar-Registratur mecklenburgischer Persönlichkeiten“ (Böhmer 1973/74: 86).

Dem Bericht der Enkelin nach tippte er Tag und Nacht auf seiner Schreibmaschine, in der mindestens drei bis fünf Pausblätter waren. Die meisten Typoskripte hat er mit Zeichnungen und Bildern versehen und selbst gebunden. Vieles versah er mit der Anmerkung „Für meine Kinder und Enkel“ oder „Damit es nicht in Vergessenheit gerät“. Die Werke, die er im Niederdeutschen verfasste, versah er mit einigen Anmerkungen zur Aussprache oder Verwendung der Begriffe. Die meisten seiner Arbeiten sind bis heute nicht veröffentlicht und warten nicht nur in den Archivkästen auf ihre Herausgabe. (Ritthaler-Praefcke/Stern 2024: 323)

In Westdeutschland wurde bzw. blieb von Pentz Mitglied der Helmut-von-Gerlach-Gesellschaft zur Förderung des deutsch-polnischen Kultur- und Wirtschaftsaustausches e.V.24Die komplexe Verflechtungsgeschichte der 1948 in der SBZ und 1950 in Düsseldorf gegründeten, seinerzeit als kommunistische Tarnorganisation geschmähte Helmut-von-Gerlach-Gesellschaft bzw. ihrer Nachfolgeorganisationen hat Christian Lotz (2008) aufgearbeitet. In Jenseits der Oder, der monatlich erscheinenden, im Stil einer Illustrierten aufgemachten Zeitschrift des Vereins, veröffentlichte er in der zweiten Hälfte der 1950er Jahre regelmäßig Gedicht-Übersetzungen, Aufsätze und Leserbriefe aus dem Themenkreis der polnisch-deutschen Kultur- und Literaturbeziehungen. Als Beispiel mag der Jahrgang 1955 von Jenseits der Oder dienen. Das Januarheft eröffnete von Pentz mit seinem Prolog zur Übersetzung des „Pan Tadeusz“. Dann folgten: der Aufsatz Die Liebe zur Sache (H. 1, S. 10), in dem es u. a. um die Gründe für sein polonophiles Engagement ging; die „Leserzuschrift“ zum Thema deutsch-polnische Beziehungen (H. 2, S. 10f.), der umfangreiche Essay Vor der Morgenröte – Carl von Holtei, der „Bühnen-Odysseus“ (H. 3, S. 6–9), die Übersetzung des Mickiewicz-Gedichts Ode an die Jugend (H. 6, S. 6), eine weitere „Leserzuschrift“ mit dem Titel Denunzianten, in der sich von Pentz gegen den kaltkriegerischen „Propagandaschwindel“ verwahrt, dass die Beiträger zu Jenseits der Oder „im Solde kommunistischer Imperialisten, Terroristen und Ausbeuter“ stünden (H. 6, S. 18f.), ein Aufsatz über die Polenlieder deutscher Dichter (H. 7, S. 9f.), die Übersetzung des Mickiewicz-Gedichts An D … D… (H. 10, S. 6), der Aufsatz Des Vaters Heimkehr über die 1844 erschienene sehr freie Nachdichtung des Mickiewicz-Gedichts Powrót Taty! durch Robert Prutz (H. 11, S. 15–17) und schließlich im November 1955 Übertragungen von drei Mickiewicz-Gedichten (H. 11, S. 23).

Die Helmut-von-Gerlach-Gesellschaft25Die HvGG änderte 1953 ihren Namen in Deutsche Gesellschaft für Kultur- und Wirtschaftsaustausch mit Polen (Lotz 2008: 204). war neben dem Berliner Aufbau-Verlag auch in die Veröffentlichung der Pan Tadeusz-Übersetzung eingebunden. Sein „erzwungenes Fernbleiben“ von der Jahrestagung des Vereins im Dezember 1954 begründete von Pentz mit der Notwendigkeit, „das letzte Buch des Pan Taddeus [sic!] fertig zu stellen, so daß ich Ihnen zu Weihnachten das komplette Werk hoffe vorlegen zu können“ (Pentz 1955b). Eine frühere Version seiner Übersetzung hatte von Pentz schon Ende der 1940er Jahre seinen

polnischen Freunden in Berlin gegeben, ohne damit eine besondere Absicht zu verbinden. Sie haben aber ein Gutachten eines deutschen Poeten eingeholt, welches geradezu vernichtend war. Man hat mir nicht gesagt, von wem, aber in dem Convolut, das ich zurück bekam, befand sich das Original dieser „Beurteilung“.26Brief vom 8. September 1950 an Ehm Welck. (Privatarchiv Tina von Pentz).

Die las sich so:

Der Epilog ist unpassend für das Epos, das in einer ganz anderen Zeit steht. – Buch I & II des Epos beweisen viel aufgewandte Mühe, und auch vielleicht Liebe zum Werk. In der Nachbildung kommt dies aber nicht zum Ausdruck. – Der ganze Fleiß ist vertan. Denn was da zum Vorschein kommt, ist weder ein Pan Tadeusz noch ein Mickiewicz sondern ein Wortgeklingel süßlicher Phrasen. – Wo ist hier die große Dichtung Mickiewicz’s zu sehen, gesättigt mit großartigen Bildern, mit klassischer Schönheit der Sprache, mit schlichter Überzeugungskraft der Schilderungen und Reden, mit dem Wohlklang des Rhythmus und der durchgehenden Reim-Einheitlichkeit. – Nein, das ist vergeudete Mühe gewesen. Entweder muß der Pan Tadeusz in adäquater Übertragung vorliegen oder in keiner. Und eine „richtige“ Übersetzung ist eine Lebensarbeit. (Zit. nach Pentz 1961: 2f.)27Dem Totalverriss waren Beispiele einer angeblich vorbildlichen Übersetzung kleinerer Abschnitte des Pan Tadeusz beigefügt, die – so von Pentz am 8. September 1950 an Welck – nur von jemandem stammen konnten, „der weder die polnische Sprache noch die polnische Geschichte kennt. Wer dieser Verfasser ist, und ob das Gerede, es sei eben der Gen[osse] G[erhart] Pohl, zutrifft, will ich nicht untersuchen.“(Privatarchiv Tina von Pentz).

Dass von Pentz seinen Pan Tadeusz mit dem Pseudonym Walter Panitz signieren ließ, geschah „auch mit aus dem Grunde, weil ich eine Blamage erwartete“ (ebd.: 39). Doch es kam anders. Am 21. April 1956 teilte Hermann Buddensieg28Buddensieg war Vorsitzender des am 5. Oktober 1955 in Hamburg gegründeten Mickiewicz-Gremiums (vgl. Jenseits der Oder H. 10/1955, S. 15 sowie die Abbildung in H. 12/1955, S. 6, das Buddensieg im Gespräch mit polnischen „Kulturschaffenden“ während der Warschauer Mickiewicz-Feierlichkeiten im Dezember 1955 zeigt). Bevor Buddensieg seine Heidelberger Mickiewicz-Blätter gründete, publizierte er auch in Jenseits der Oder, z. B. den Text Mickiewicz-Ehrung in der Bundesrepublik, H. 11/1955, S. 5. Im Gegensatz zu Jenseits der Oder beschränkten sich seine Mickiewicz-Blätter auf literarische Themen. Politisches blieb fast gänzlich außen vor, man sucht vergeblich nach Beiträgen zu Themen wie: Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze, Agieren der Vertriebenenverbände, Ost-West-Konflikt, Aufrüstung, Wiederaufbau in Polen, Wirtschaftskontakte, Diplomatische Beziehungen zwischen Polen und den beiden deutschen Staaten usw. in einer „privaten Zuschrift“ von Pentz mit: „Gestern müssen Ihnen die Ohren geklungen haben, als hier von Übersetzungen gesprochen wurde und die Ihrige des Pan Tadeusz als die heute beste bezeichnet wurde“ (ebd.: 7).

Mit „hier“ war Warschau gemeint, wohin die Polnische Akademie der Wissenschaften aus Anlass des Mickiewicz-Jahrs aus 19 europäischen und überseeischen Staaten 44 hochkarätige Wissenschaftler2940 männlich, 4 weiblich, die Wissenschaftlerinnen alle aus Italien. , Übersetzer und Publizisten zu einem viertägigen Kongress eingeladen hatte.30Zu den Eingeladenen gehörte auch von Pentz, der aber absagte, „da er den Anstrengungen der Reise nicht gewachsen zu sein glaubte“ (Buddensieg 1956a: 71). In den Vorträgen ging es meist um die Mickiewicz-Rezeption außerhalb Polens und um komparatistische Themen wie Mickiewicz i Puszkin, Mazzini i Mickiewicz, Adam Mickiewicz i literatura ukraińska usw. Am 20. April bemühten sich in der Sektion VIII die

anwesenden deutschen Slawisten [darum], das Problem der Übersetzungskunst zu erhellen, jener Kunst, die im rechten Sinne des Wortes Mittlerin zwischen den Nationen ist. Und es war […] kein Zufall, daß man sich hier mit Fragen von Mickiewicz’ reifstem Werk, seines Epos Pan Tadeusz, besonders eingehend beschäftigte. Willkommenen Anlaß für diese Erörterungen bot die neue, [soeben] herausgekommene deutsche Fassung des Pan Tadeusz, jener würdige Beitrag des deutschen Dichters und Polenfreundes Walter Panitz zum Mickiewicz-Jahr. (Hermann 1959: 674)

Bei den „deutschen Slawisten“ handelte es sich um Erwin Koschmieder (1896–1977) von der Universität München,311931 war der aus Schlesien stammende Koschmieder an die damals noch polnische Universität in Wilna/Vilnius berufen worden, 1939 folgte der Ruf nach München, wo er bis 1964 lehrte. um Viktor Falkenhahn (1903–1987) und Alois Hermann (1923–1984)32Der 1923 in Łódź geborene Alois Hermann dürfte der jüngste Teilnehmer der Tagung gewesen sein. Mit dem Slawistik-Studium hatte er 1948 in Jena begonnen, wo er noch als Student 1950/51 Lehraufträge für polnische Sprache und Literatur übernahm. 1951 kam er „als Mitarbeiter am Projekt des Mickiewicz-Volkslesebuchs nach Berlin. Im gleichen Jahr wurde er Aspirant an der Humboldt-Universität, wo er 1955 mit einer Arbeit über Adam Mickiewicz als Redakteur der ‚Tribune des Peuples‘ promovierte“ (Ehegötz/Lehmann 1985: 897). von der Humboldt-Universität in Berlin (DDR) sowie Rudolf Jagoditsch (1892–1976) von der Universität Wien. Aus der Bundesrepublik war außerdem Hermann Buddensieg angereist als Vorsitzender des westdeutschen „Mickiewicz-Gremiums“ (vgl. Buddensieg 1956: 31f. und 1963: 362). Es mag stimmen, dass in Warschau die wenige Monate zuvor veröffentlichte deutsche Neuübersetzung des Pan Tadeusz als die „heute beste“ bezeichnet wurde, vor allem aber wurde darüber gesprochen, auf welche Schwierigkeiten jeder stoßen wird, der Verse von Mickiewicz zu deutschsprachigen Lesern zu bringen versucht, und was das Besondere und Charakteristische gerade dieser „Nachdichtung“ war. Viktor Falkenhahns Urteil fiel nicht gerade positiv aus. Zwar betonte er, dass Panitz „ein sehr guter Dichter“ sei und „wie kein anderer für die Übersetzung des Pan Tadeusz geeignet wäre, weil er die Atmosphäre der alten Tradition der Jäger und Gutsbesitzer“ genau kenne, aber ihm fehle leider der philologische „Respekt vor dem, was der Dichter zu sagen hatte“:

Panitz verändert die Bilder, er fügt völlig neue hinzu, lässt andere wichtige Bilder aus, und verringert überhaupt den Wert des Originals, dessen Kraft in seiner stillen, bescheidenen und zugleich edlen Größe besteht. Als die Stenotypistin in Berlin den Text von Panitz zusammen mit dem polnischen Original abtippte, bemerkte sie zutreffend: „Er überdichtet Mickiewicz.“ […] Gibt diese Übersetzung eine Vorstellung von der homerischen, stillen Schönheit und Harmonie, und zugleich von dem homerischen gesunden Realismus, also von der homerischen Größe, von der so zutreffend einst der große Berliner Polonist Aleksander Brückner [1856–1939] gesprochen hat? Ich wage zu sagen: Nein. (Falkenhahn 1958: 473–475; Übersetzung aus dem Polnischen: Rafał Żytyniec)33Seine Charakterisierung und Bewertung der Neuübersetzung des Pan Tadeusz durch Panitz hatte Falkenhahn auch auf einer Mickiewicz-Feier der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin am 28. November 1955 vorgetragen. Über Falkenhahns Akademie-Rede wurde von Pentz am 29. November 1955 in einem Schreiben Oskar von Arnims informiert. In dem Brief hieß es zudem: „Von einem anderen Redner wurde dann noch gesagt, daß sich hinter dem Pseudonym ‚Panitz‘ in Wahrheit ein westdeutscher Gutsbesitzer verberge! Ich war während der ganzen Feier von fast drei Stunden Dauer in Gedanken immer bei Ihnen. Vor mir saß, in der ersten Reihe, der polnische Botschafter [in der DDR], und etwas weiter links der greise Präsident der Akademie, dem ich die Einladung verdanke.“ (Privatarchiv Tina von Pentz).

Deutlich positiver dürfte in Warschau der Polonist Alois Hermann geurteilt haben. Er hatte bereits am 15. Januar 1956, also direkt nach Erscheinen des Pan Tadeusz, an hervorgehobener Stelle im Neuen Deutschland eine ausführliche Würdigung der Übersetzung veröffentlicht. Diese Rezension hat Hermann im Anschluss an den Mickiewicz-Kongress zu dem translationshistorischen Aufsatz Die deutschen Nachdichtungen des polnischen Nationalepos „Pan Tadeusz“ erweitert. Zunächst geht er auf die drei im 19. Jahrhundert entstandenen „vollständigen Übertragungen“ ein, also auf die Versionen von Richard Otto Spazier (1836), Albert Weiß (1882) und Sigfried Lipiner (1882). Die seien allesamt veraltet bzw. erreichten „niemals nur annähernd die sprachliche Schönheit des Originals“ (Hermann 1959: 678). Es sei somit höchste Zeit für eine „Neuübersetzung“ gewesen (ebd.: 679). Und dann folgt eine Würdigung des Übersetzers von Pentz alias Panitz und seiner Nachdichtung des Pan Tadeusz, die in ihrer Genauigkeit und Ausgewogenheit bis heute unübertroffen ist.34Der Text sollte zunächst in der Zeitschrift Aufbau erscheinen. Aber: „Man hat mir den Artikel scheußlich zusammengestrichen und ‚verbessert‘. Ich konnte unmöglich meinen Namen unter dies Stückwerk setzen und habe den Artikel zurückgezogen“ (Brief an Carl von Pentz, 21. Januar 1957, Privatarchiv Tina von Pentz). Der Aufsatz erschien zwei Jahre später in der Zeitschrift für Slawistik. Der Aufbau veröffentlichte im Januar-Heft 1957 gleichwohl eine umfangreiche Darstellung der deutschen Pan Tadeusz-Versionen von Spazier bis von Pentz und Buddensieg, die mit der Signatur N. N. versehen war, sich in weiten Passagen allerdings wie ein Text von Hermann liest (N. N. 1957). Die in dem Besprechungsaufsatz angesprochene Frage, in welcher metrischen Gestalt das polnische Epos im Deutschen nachgebildet werden könnte bzw. sollte, wurde im Juni-Heft des Aufbau mit einem Beitrag über Buddensiegs Mickiewicz-Nachdichtungen fortgeführt (Jastrun 1957). Aus Hermanns Aufsatz muss daher ausführlicher zitiert werden:

[…] 1955, im Mickiewicz-Jahr, erschien die bekannte, mit dem Übersetzerpreis des Ministeriums für Kultur der DDR ausgezeichnete Neufassung von Walter Panitz, das Lebenswerk eines Mannes, der den Beinamen ‚Polenfreund‘ mit Recht verdiente, der aus der Liebe zur Sache, als ihm Faschismus und Krieg zweimal die Manuskripte seiner Pan-Tadeusz-Übertragung raubte, immer wieder die Kraft schöpfte, mit seiner Arbeit neu zu beginnen. Überblickt man die zahlreichen, zum großen Teil bis heute noch unveröffentlichten Arbeiten Panitz’, so hat man den Eindruck, daß er es als seine Lebensaufgabe ansah, das deutsche Volk mit dem kulturellen Erbe des östlichen Nachbarn bekannt zu machen. Die Schönheit polnischer Dichtung – Słowacki, Konopnicka, Przerwa-Tetmajer, die Lieder jüdischer Widerstandskämpfer, am stärksten wohl Mickiewicz – schlugen den Dichter immer wieder in ihren Bann. […] Panitz besaß die besten Vorausetzungen, er war geradezu prädestiniert, Mickiewicz’ Epos zu übertragen. Er war Dichter, beherrschte das Polnische und, was das wichtigste zu sein schien, lebte in seiner Aufgabe und für diese. Panitz, der gleich den Helden des Epos auch einer der „Letzten“ ist, gehörte in seinem tiefsten Innern zu jenem Kreis, den die Ideen- und Gefühlswelt Mickiewicz’ einschließt und deren letztes, innigstes Begreifen und Erleben nur wenigen vorbehalten ist. Als Panitz 1898 in seiner Heimatstadt Lübeck als Tertianer heimlich Mickiewicz ins Deutsche übertrug, war er kein Theoretiker der Verskunst. Auch er begann mit möglichst „wortgetreuen Kopien“, doch erkannte er bald die Gefahren, die die durchgängige Einhaltung eines Metrums – etwa des Alexandriners – oder ein enges „Kleben“ am Originaltext mit sich bringt, jenes „librettohafte“ Nachdichten. […] Er lockerte den Fluß der Verse und vermied die Eintönigkeit, die den bisherigen Übertragungen als Makel anhaftete. Bei seiner Arbeit zog Panitz alle Register seines Könnens und schuf eine Dichtung, die sich dank der Ausnützung vieler Möglichkeiten der Verskunst und Übertragungstechnik leicht, beschwingt und natürlich lesen läßt. Doch die große Erfahrung Panitz’ als Dichter, schließlich die eigene Vertrautheit mit dem im Nationalepos behandelten Milieu, die geistige und seelische Verbundenheit mit der Mickiewiczschen Dichtung, die pädagogische Absicht, für jeden verständlich zu sein, und vielleicht nicht zuletzt die Lust am Fabulieren verleiteten ihn allzu oft, die ihm als Nachdichter gestellten – und doch verhältnismäßig engen – Grenzen zu überschreiten, sich nicht auf die Nachdichtung des Werks zu beschränken, sondern dieses verarbeitet, „interpretiert“ wiederzugeben, gesehen durch ein eigenes Prisma. Der Ideengehalt des Werkes ist nirgends angetastet worden, und doch muß die deutsche Fassung in bedeutenden Partien als Paraphrase des Originals angesehen werden. Im ganzen gesehen hat man den Eindruck, als ob Panitz das Epos Mickiewicz’ „mit eigenen Worten“ nachgeschaffen hätte. […] Sieht man von unzulässigen Eingriffen ab, die zum Teil der Absicht des Übersetzers, dem Leser den Zugang zum Werk zu erleichtern, eine Erklärung finden, so kann man in sprachlicher Beziehung einen großen Fortschritt feststellen: Bei Panitz gibt es keine gesuchten Reime, hier ist der Sinn des Verses nie um seiner Struktur willen zurechtgestutzt, alles scheint sich leicht, ungezwungen, mühelos zu einem harmonischen Ganzen zu fügen, dessen Lektüre einen hohen ästhetischen Genuß bereitet. (Ebd.: 680–683)35Eine insgesamt ebenfalls positive, wenn auch nicht so euphorisch lobende Besprechung stammt von dem polnischen Schriftsteller und Übersetzer Adolf Sowinski. In einem „P.S.“ zu seiner Rezension geht er auf das für die Übersetzerzunft immer noch wichtige Thema der „Sichtbarkeit“ ein: „Unsere [polnischen; AFK] Verlage haben zum Glück schon damit gebrochen, den Namen des Übersetzers fast zu verheimlichen, indem sie ihn nur in kleinen Lettern auf der Rückseite des Titelblattes drucken. Endlich erscheinen diese Namen auf der Titelseite. Die deutschen Verlage huldigen noch immer dieser alten Mode, die den Übersetzer sehr benachteiligt. Der Aufbau-Verlag hat sogar in diesem Fall, wo es sich um die Übersetzung eines großen, dichterischen Werkes handelt, den Namen des Übersetzers nur ganz klein auf der Rückseite der Titelseite angegeben.“ (Sowinski 1956b: 139).

Hermanns Hochachtung vor der übersetzerischen Leistung spricht auch aus den Briefen, die er bis Anfang der 1960er Jahre an von Pentz geschickt hat. Auf dessen Klage, dass der Aufbau-Verlag mit ihm nicht abgestimmte Eingriffe in seine Pan Tadeusz-Übertragung vorgenommen habe36In von Pentz’ Nachlass (Privatarchiv Tina von Pentz) hat sich ein Dokument erhalten mit der Überschrift Einige Betrachtungen über die Änderungen, die in meiner Fassung der Pan Tadeusz-Übertragung vorgenommen sind. Die „meisten sind wohl ‚ideologischer‘ Art, begründet durch die Verhältnisse in der sowjetischen Besatzungs-Zone“, andere hingegen „zeugen von mangelnder Sachkenntnis“. Ob sich neben dieser nur wenige Beispiele nennenden Auflistung das Originaltyposkript und/oder ein Druckexemplar des Pan Tadeusz erhalten hat, in dem von Pentz alle Eingriffe des Aufbau-Lektorats markiert hat, kann ich nicht sagen. In einem Brief, den Werner Warsinsky am 3. September 1957 an von Pentz geschrieben hat, steht: „Heute […] kam Ihr Päckchen mit dem Korrekturexemplar des Pan Tadeusz. Es in Verwaltung und Ihres Namens stets eingedenk zu nehmen, ist mir eine große Ehre.“ (Privatarchiv Tina von Pentz)., antwortete Hermann:

Sie haben da, hochverehrter Herr von Pentz, einen wunden Punkt in Ihrem letzten Schreiben berührt. […] Ich kenne Ihre Übertragung nur in der gedruckten Form […] Mir fielen bei der Lektüre (z. B. Landverleihung) sofort einige Stellen auf, wo ich nur ausrufen konnte „Das ist unmöglich von Panitz!“ Wolf Düwel [1923–1993; Slawist und zeitweise Lektor im Aufbau-Verlag; AFK] gab damals zu, daß einige Stellen, auf die ich hinwies, nicht von Ihnen stammen […]. Bei einer Neuauflage müßte diese ganze Angelegenheit von Ihnen überprüft werden.37Schreiben vom 28. Oktober 1956, Privatarchiv Tina von Pentz.

Für eine solche Neuauflage bzw. Taschenbuchausgabe brachte von Pentz den Leipziger Reclam-Verlag ins Gespräch, so dass sein Pan Tadeusz-Buch „für 2 DM zu kaufen wäre [und] es wirklich ein Volksbuch wird“ (Pentz 1957c: 7). Alois Hermann unterstützte die Idee, zumal dann die Verschlimmbesserungen des Aufbau-Lektorats rückgängig gemacht werden könnten. Auch besprach Hermann mit dem Kulturattaché der polnischen Botschaft in der DDR, Henryk Pierzchała, „Möglichkeiten der Herausgabe Ihrer Nachdichtungen aus der polnischen klassischen Literatur. Ich überließ ihm die fünf Bändchen Manuskripte leihweise. […] Mit dieser Unterstützung wird es nun endlich klappen.“38Schreiben vom 1. Dezember 1956. (Privatarchiv Tina von Pentz). Doch all diese Vorhaben zerschlugen sich. Lediglich an einem 1959 im Aufbau-Verlag veröffentlichten Band mit Gedichten von Juliusz Słowacki war von Pentz (neben Martin Remané und Hermann Buddensieg) als „Nachdichter“ beteiligt – allerdings wie beim Pan Tadeusz unter dem Pseudonym Walter Panitz.39In der Rubrik Mitteilungen berichten die Mickiewicz-Blätter (H. X / 1959: 78): „Am 19. Juli 1959 riefen Mitglieder des Mickiewicz-Gremiums in Wilhelmshaven in das Hochschuldorf Rüstersiel zu einem Słowacki-Gedenken. Dabei sprach C. A. von Pentz über das Leben und Werk Słowackis und las dessen Dichtung In der Schweiz in einer eigenen Nachdichtung. Eine holländische Sängerin mit ihren Schülerinnen trugen in dieser Veranstaltung auch ein von C. A. von Pentz übertragenes Gedicht von Słowacki: Komme, was mag (Los mię już żadem; Mickiewicz-Blätter 1958, VIII, 119) in der Vertonung von Dr. Esenwein vor.“

Seinen Aufsatz über die Geschichte der deutschen Pan Tadeusz-Versionen hatte Alois Hermann mit Hinweisen auf Übersetzungsproben im Hexameter-Versmaß beschlossen, die Hermann Buddensieg ab 1957 in den von ihm seit 1956 herausgegebenen Heidelberger Mickiewicz-Blättern veröffentlichte. Für diese dreimal pro Jahr erscheinende, primär auf die Vermittlung polnischer Literatur ausgerichtete Zeitschrift haben Buddensieg und von Pentz zunächst freundschaftlich zusammengearbeitet. Im zweiten Heft veröffentlichte Buddensieg am Schluss seines translationspoetologischen Essays Geheimnis und Kunst des Übersetzens eine lobende Besprechung der neuen Pan Tadeusz-Übersetzung:

Wer sich mit dieser Übertragung des Pan Tadeusz vertraut macht, muß bekennen, daß dieses große polnische Epos hier, 100 Jahre nach Mickiewicz’ Tod, zum ersten Male in einer den deutschen Leser ansprechenden Gestalt erscheint. Der Alexandriner ist aufgegeben und damit eine Freiheit gewonnen, die sich nun in einem belebt-belebenden Wechsel vielfältiger Versmaße und Strophenformen entfaltet. Dabei sind die Formen nicht etwa willkürlich gewählt, sondern dem Auszusagenden jeweils angepaßt. Der willige Leser wird durch das ganze Epos hindurchgeführt, gleichsam mitgerissen vom Fluß der Ereignisse und der Verse. […] Das ist kein Zufall. Denn was Mickiewicz in seinem Epos vorführt, ist die Lebenswelt auch von Pentz’, die Lebenswelt, dort der polnischen, hier der mecklenburgischen Schlachte. Was Mickiewicz schildert, ist auch von Pentz seit früher Jugend vertraut, es ist auch sein Leben: auch er ein Letzter. […] Keine Vernichtung der Manuskripte, keine Vertreibung konnte ihn davon abbringen, sich diesem Werke seiner Liebe mit Fleiß und Treue zu widmen. So ist von Pentz nicht über den Weg der Philologie und der Literatur mit dem Pan Tadeusz verbunden, sondern über sein Sein als Mensch, über seine Lebensgeschicke, in einer herben, männlichen Liebe. Diese angestammte Liebe bedingt es wohl, daß der Gelehrte, der auf den Wortlaut, auf das Exakte der Wiedergabe des Originaltextes sehen muß, manches bemängeln würde. […] Mickiewicz hätte von Pentz’ Übertragung wohl mit Behagen gelesen und sein Bemühen, ihn den Deutschen verständlich zu machen, gebilligt, auch wenn er bezüglich der Texttreue öfters über die Stränge schlägt. Wenn wir aber die Wahl haben zwischen der unbedingten philologischen Worttreue und einer poetischen Widerspiegelung, so würden wir doch einer zuweilen umschreibenden, aber von poetischem Sinn eingegebenen Übertragung den Vorzug geben vor einer exakten, aber gequälten amusischen Übersetzungsarbeit. Die Treue ist hier keine fleischliche, keine zum Buchstaben, sondern zum Geist des Dichters. [Von Pentz’] Name wird, und das würdig und mit Recht, künftig stets mit dem von Mickiewicz verbunden bleiben. (Buddensieg 1956a: 48–50)

Dies sollte sich nicht bewahrheiten. Die Pan Tadeusz-Version von 1955/56 wurde durch Buddensiegs Nachdichtung verdrängt. Selbst Pentz’ Bewunderer Alois Hermann unterstützte 1976 die Verwendung des zuerst 1963 in München erschienenen Buddensiegschen Pan Tadeusz für die Bibliothek der Weltliteratur-Ausgabe des Aufbau-Verlags (Berlin und Weimar). In seinem Nachwort zu dieser Lizenzausgabe hebt Hermann zwar noch „die sehr klangvolle und sprachlich schöne Nachdichtung von Walter Panitz, d. i. Carl August von Pentz“ hervor, kritisiert aber zugleich, dass sie „den Gefahren der ‚Schönheit der Untreue‘ zum Opfer“ gefallen sei – im Gegensatz zu Buddensieg, dessen in (an Goethes Hermann und Dorothea geschulten) Hexametern versifizierte „Nachdichtung des polnischen Nationalepos Beweis dafür (ist), daß hier Texttreue bei versuchter Formentsprechung gewahrt worden ist“ (Hermann 1976: 390 f.)

Sehr erstaunt dürfte von Pentz in den 1950er Jahren gewesen sein, dass sich Buddensieg plötzlich selbst als Übersetzer des Pan Tadeusz und auch als Nachdichter weiterer polnischer Verstexte zu betätigen begann. Von Pentz muss das als Entwertung seiner Lebensarbeit empfunden haben – durch jemanden, der angeblich des Polnischen kaum mächtig war und erst vor sehr kurzer Zeit damit begonnen hatte, sich mit polnischen Themen zu befassen. 1957 bezeichnete er Buddensieg noch als seinen Freund (Pentz 1957c: 3). Mit ihm und dem Dramaturgen Oskar von Arnim bildete „Baron Carl August von Pentz“ 1956 den „geschäftsführenden Vorstand“ des Mickiewicz-Gremiums40So steht es in Heft 2/1956, S. 80 der Mickiewicz-Blätter., aber dann kam es zu Misshelligkeiten. Schon im Februar 1957 heißt es in einem Brief über Buddensieg: „Er weiß sich durchzusetzen, ich habe aber den Eindruck, als ob er mit mir nicht mehr rechnet. Er ist eben ein Diktator.“41Brief an Werner Warsinsky, 15. Februar 1957. Warsinsky selbst spricht am 3. September 1957 in einem Brief an von Pentz von dem „rasenden Roland aus Heidelberg“, dem „unglücklichen Liebhaber der Poesie“, dem man auf die „pathologischen Finger klopfen“ müsste. (Beide Briefe im Privatarchiv Tina von Pentz). Und Ende 1959 formuliert von Pentz: „Ich habe mich entschlossen, vom 1. Jan[uar an] des Dilettanten vom Neckarstrand nicht mehr zu gedenken.“42Brief an Werner Warsinsky, 30. Dezember 1959 (Privatarchiv Tina von Pentz).

Auslöser für den endgültigen Bruch war vermutlich Buddensiegs selbstherrliche Herausgeberpraxis, seine Nicht-Bereitschaft oder auch Unfähigkeit zur gedeihlichen Zusammenarbeit. In den ersten drei Jahrgängen finden sich noch Übersetzungen, die von Pentz der Heidelberger Zeitschrift zur Verfügung gestellt hat, darunter die Erzählung Anhelli von Juliusz Słowacki und die Krim-Sonette von Mickiewicz43Am 6. Juli 1961 berichtet von Pentz Werner Warsinsky, dass der Stuttgarter Reclam-Verlag (Dr. Haueis) beschlossen habe, seine Übertragung der Krim-Sonette herauszugeben, „Besser würde man sagen: Sonette aus der Krim“ (Privatarchiv Tina von Pentz). Die Veröffentlichung kam nicht zustande.. Im ersten Heft des Jahrgangs 1959 gibt es zwar noch zwei Mickiewicz-Gedichte in von Pentz’ Nachdichtung, dafür zahlreiche neuere Gedichte in der Übersetzung von Karl Dedecius und als eine Art Abschiedsgeschenk in der Rubrik Zeichen der Zeit Buddensiegs aus Hexametern und Pentametern gebautes Epigramm An Carl August von Pentz:

Viele ziehen dahin auf breiten Straßen nach Westen, / Weil sie dort wahlverwandt lockt Technik, Reichtum und Glanz. / Aber nur wenige wagen die Blicke zu wenden nach Osten: / Kernecht in eigener Art leuchtet Europa auch dort. // Unbeirrt werbend zeigte uns Lande und Sitte in Polen, / Wie sie Mickiewicz verklärt im Pan Tadeusz: von Pentz. / Wünschte der würdige Mann einen schöneren Ruhm sich, / Als daß sein Name sich eint mit den Genien der Welt? // Wie ihm dieses gelang, wird künftig noch mancher erkennen, / Daß er der Unsere ist: wir bekennens mit Dank. / Mag seine Mühe und Liebe ihm lange Freude noch schenken, / Still auch ein ehrender Kreis in der Gemeinschaft mit uns. (Mickiewicz-Blätter Jg. 4/1959, H. X, S. 65.)

Von Pentz hat sich mit dem im mecklenburgischen Plattdeutsch geschriebenen Sonett Dei Meisterdichter revanchiert:

Dat wier ne Wirtschaft dunnemals mit den’n Breiw! / Kein Nam, kein Straat, nich buten un nich binnen. / ‚Den’n besten Dichter, dei in’n Lan’n tau finnen.‘ / Dat wier di allens, wat as Adress ein schreiw. // Dei Postschwed’44In einer Fußnote erklärt von Pentz: ‚Postschwede‘ = Karl XII. von Schweden führte das Postwesen auf dem Kontinent ein. Seither hat sich dieser Ausdruck für Postbeamte bei uns erhalten. Der Stammvater der mecklenburgischen Familie v. Treuenfels hieß CANNOLT und wurde als schwedischer Postmeister im damaligen schwedischen Wismar von Karl XII. geadelt., den’n süß nix aewrig bleiw, / dei set’t in’t Blatt, dat dei sick melden künnen, / dei von dei Dichtkunst jichtens wat verstünnen, / Un wen von ehr dei Best, dei kreig den’n Breiw, // Uns DEIKE45Gemeint ist der Studienrat Gustav Deicke vom Humboldt-Gymnasium in Wilhelmshaven, der im August 1959 unter der Überschrift Leider gescheitert einen längeren Text über Buddensiegs Hexameter geschrieben hatte. (Pentz 1961: 59–62). seggt, den’n sei tauierst hewt fragt: / Dat’s wat för BUDDENSIEG, dei männig Johr / Mit dei Hexameter sick afmarracht! // „SIEG!“, röppt dei. „Ja, dat bün ick apenbor!“ / Tau lat. – Denn buten stün’n dei halwe Nacht / All hundert ‚Meisterdichter‘ vör em dor! (Buddensieg 1961: 62)

Ab dem Heft XI/1959 sucht man vergeblich nach Pentz-Beiträgen. 1960 wird sein Name nicht mehr in der Liste der Mitglieder des Mickiewicz-Gremiums der deutschen Bundesrepublik genannt, er ist offenkundig ausgetreten.46Vgl. Mickiewicz-Blätter, Heft 14/1960, S. 159. Dafür sind die einzelnen Hefte fast nur noch mit Aufsätzen und Übersetzungen aus der Feder Buddensiegs gefüllt. Die Übersetzungen betreffen in Hexametern wiedergegebene Passagen aus dem Pan Tadeusz, aber auch weitere Mickiewicz-Gedichte, die zuvor von Pentz in seiner Übersetzung nach Heidelberg geschickt hatte.

Als Reaktion auf diese translatorischen Doubletten erstellte von Pentz nach und nach mehrere Privatdrucke im Umfang von mal 30, mal 100 Seiten, in denen er seine eigenen Übersetzungen denen Buddensiegs gegenüberstellte.47Vgl. zum Beispiel die acht Mickiewicz-Gedichte in dem Band Umdichtungen (o. J.), in dem von Pentz seine um 1945 entstandenen Übertragungen jeweils der angeblich „verbesserten Umdichtung“ Buddensiegs (veröffentlicht 1956/57 in Heft 2, 5, 6 und 7 der Mickiewicz-Blätter) gegenüberstellt: „Die Kritik sei dem Leser überlassen.“ Ein Exemplar der maschinenschriftlich erstellten Broschüre besitzt das Institut für Slavistik der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Signatur: MoMi 1-16, Buchnummer 70933726). Wie tief ihn Buddensiegs Herausgeber-Entscheidung, dass seine Gedichtübertragungen „als der poetischen Sprache entbehrend nicht für druckreif erachtet“ werden müssten, getroffen hat, zeigt sich an einzelnen sarkastischen Kommentaren in diesen Privatdrucken. „Wenn hier mein Leichnam bei euch weilt, / In eure Augen schaut, laut schwatzt und fragt, / Ist meine Seele weit, gar weit davongeeilt“ – so heißt der Auftakt in Buddensiegs Version des Mickiewicz-Gedichts Gdy tu mój trup. Man habe, kommentiert von Pentz, die „Umdichtung des Dr. Herm. Buddensieg […] unter der Bezeichnung Der schwatzende Leichnam für eine Parodie gehalten“ (Mickiewicz/Pentz o. J.: 18). Von Pentz übersetzte: „Zwar sitz ich unter Euch, faß Eure Hand / Ihr hört mich sprechen, blickt ins Auge mir, / Und doch ist meine Seele weit von hier“ (Mickiewicz/Pentz o. J.: 19).48Sechs Jahre nach dem Zerwürfnis schrieb von Pentz einen um Aussöhnung bemühten Brief an Buddensieg: „Mir geht es schlecht, seit dem 1. Nov. liege ich danieder nach einer Herzattacke, das heißt ich sitze meist am Schreibtisch und versuche mein Haus zu bestellen. Jedenfalls meine Tage sind gezählt. 82 Jahre!!! Da kann man sich nicht beklagen. […] Ich möchte meine letzte Reise nicht antreten in dem Bewußtsein, Feinde zu hinterlassen. Wenn ich Sie in der Vergangenheit gekränkt haben sollte, so bitte ich Sie, dies zu vergessen, und wenn ich Ihnen Unrecht getan habe, so bitte, verzeihen Sie mir. Wo ich mich über Sie geärgert habe, habe ich diese Dinge aus meinem Gedächtnis gestrichen. […] Ich wünsche Ihnen alles Gute und bin, wie vor 10 Jahren, Ihr“ (Brief vom 17. November 1966. Privatarchiv Tina von Pentz).

Genauere Studien könnten zeigen, wie von Pentz durch die Kritik an Buddensiegs Versionen sein eigenes, nicht auf größtmögliche inhaltliche und formale „Treue“, sondern auf größtmögliche Verständlichkeit zielendes Übersetzungsverfahren durchdenkt und mit starken Argumenten verteidigt. „De optimo genere Interpretandi – Polonika antiheksametrowska“ hat er auf den Einband seines Buches Kritisieren ist leicht, Bessermachen dagegen schwer (Pentz 1961) geschrieben, wodurch er seine Vertrautheit mit einer bis zu Terenz, Plautus, Cicero und Hieronymus zurückreichenden Übersetzungstradition signalisiert.49Am 15. Februar 1957 berichtete er in einem Brief an Werner Warsinsky (Privatarchiv Tina von Pentz), dass er soeben das Buch Sankt Hieronymus, Schutzpatron der Übersetzer von Valéry Larbaud gelesen habe. In dem von Annette Kolb ins Deutsche gebrachten Buch geht es auf den S. 55–63 um den auch von ihm vertretenen Grundsatz, „lieber den Sinn als die Worte der Texte wiederzugeben“ (Larbaud 1956: 55). Auch auf „berühmte Vorbilder“ aus neuerer Zeit verwies er, auf Puschkin und Schiller, der „Vergils Aeneis in fünffüßigen Jamben übertrug“ (Pentz 1955e: 9). Seine „pädagogische Absicht“ (Hermann), den Pan Tadeusz und polnische Dichtung überhaupt populär zu machen, ließ ihn „diejenige Form wählen, die nicht nur den Experten und Philologen sondern auch dem Durchschnittsmenschen ‚wohlgefällig‘ ist“ (Pentz 1957a: 7). Dass eine solche Form keineswegs der von Buddensieg verwendete Hexamtervers sein könne, sprach er mehrfach an. Mickiewicz selbst habe sich zu dieser antikisierenden Form eindeutig erklärt:

Wollte ich den Pan Tadeusz in Hexametern schreiben, so müßte das Ganze um eine Oktave höher gestimmt sein. Ich kann nicht in Hexametern besingen wie man – Heringe einsalzt! (Pentz 1961: 14)50Leider nennt von Pentz nicht die Quelle für das Zitat. Die fehlt auch bei dem anschließenden Zitat aus einem von Alois Hermann geschriebenen Text (eventuell ein Brief?): „12.000 Hexameter sind für den Durchschnittsleser ein wenig zu viel. Wenn dem Herrn […] beim Nachdichten der Atem nicht ausgeht, dem Leser geht er sicherlich aus“ (ebd.: 15).

Auch bei der Frage nach dem Adressaten seiner Pan Tadeusz-Version berief sich von Pentz auf Mickiewicz, auf dessen Epilog zum Pan Tadeusz, in dem es (in von Pentz’ Version) u. a. heißt (ebd.: 8 und Mickiewicz/Panitz 1955: 590f.):

Oh, könnt’ ich doch die Freude noch erleben,

Daß jede Bäurin nimmt mein Buch zur Hand,

Wenn sie von ihrer Kinderschar umgeben.

[...]

Einst schmückte auf dem Kapitol dem Dichter

Die Stirne man mit einem Lorbeerreis.

Wie glücklich wär ich heut, drückt’ mir der Richter

Kornblumenschmuck aufs Haupt als Siegespreis.

Mit grünen Rauten sei’s ein Kranz, ein schlichter! –

Ich wäre überglücklich, wenn ich weiß,

Daß ihn in stillen Abendfeierstunden

Ein Mädchen unsres Heimatdorfs gewunden.

Müsste man nicht, damit die mecklenburgische Bäuerin die im Pan Taddeusz erzählten Geschichten wirklich verstehen könnte, die Mickiewicz-Verse in ihre Sprache übersetzen, ins Plattdeutsche? Das hat von Pentz zumindest in Auszügen getan. Die eben zitierte Schlussstrophe des Epilogs klingt dann so (Pentz 1968: 58):

In ollen Tiden set’ten sei den’n Dichter

So’n Kranz von Lorbeer up, so as dat heit.

Wo glücklich wier ik hüt, drückt mi dei Richter

Ne Kurnblaum, as sei hier in’n Roggen bläuht,

Ne Bodderblaum in’t Hoor, dat wier nich slichter.

Ach, gor tau glücklich wier ik, wenn ik weit,

Datt dissen Kranz in stillen Abendstunnen

Ne Diern ut mienen Heimatdörp het wunnen.

Von Pentz übersetzte in Wilhelmshaven weitere Gedichte und Auszüge aus Verserzählungen, etwa Das Lied des Wajdeloten aus Mickiewicz’ Konrad Wallenrod (1828). Darin finden sich Strophen, die die Taten des Deutschen Ordens für schlimmer erklären als den „Gifthauch“ der Pest:

O jammervoll Phantom, des Todes Bote!

Wen nur der Gifthauch traf, der war verloren.

Doch ein Gespenst, das Litauen stets bedrohte,

War schrecklicher: Wie gellte in den Ohren

Wenn schon um Haus und Hof die Flamme lohte,

Der Schreckensruf: „Die Deutschen vor den Toren!“

Sie kamen auszurotten, zu erschlagen

Das ganze Volk, und Jammern war und Klagen.

Die weißen Mäntel waren nicht das Kleid

Der Unschuld, und sie schmückten wie zum Hohne

Auf ihr Gelübde auch ihr Ordenskleid

Mit Christi Kreuz und mit des Glaubens Krone.

Doch war’s nur Teufelsspuk, und weit und breit

Verwandelt sich in eine Schreckenszone

Das ganze Land. – Nur Mord war, Brand und Tod,

Und keine Hilfe mehr in dieser Not. (Mickiewicz/Pentz 1958: 4):51In der deutschen Geschichtswissenschaft (herausragend: Heinrich von Treitschkes Das deutsche Ordensland Preußen von 1862) und Literatur (Agnes Miegel!) dominierte lange Zeit eine rundum positive Darstellung der Rolle des Deutschen Ordens; eine sehr kritische Sicht auf den Orden findet sich in der Dichtung Johannes Bobrowskis. Dessen Überzeugung, dass die Deutschen fast nichts über ihre Nachbarn im Osten wissen, ähnelt von Pentz’ Ansichten.

Ganz ohne öffentliches Echo blieben seine 1957 und 1960 veröffentlichten, aus dem Polnischen nachgedichteten Rufe aus dem Ghetto bzw. Lieder aus dem Abgrund. Im Band Lieder aus dem Abgrund mit dem Untertitel Am Tor der Hölle – Die Stimme der Lebenden hat Pentz acht Gedichte des Holocaust-Überlebenden Mieczysław Jastrun (1903–1983) sowie je ein Gedicht von Czesław Miłosz (1911–2004) und Władysław Broniewski (1897–1962) veröffentlicht. In allen Texten geht es um das Schicksal der Juden in den Schreckensjahren der deutschen Okkupation. Jastruns 1942 entstandenes Gedicht Pogrzeb (Begräbnis) wurde von dem polnisch-französischen Auschwitz-Überlebenden Szymon Laks (1901–1983) vertont und am 29. Januar 2020 in der Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus im Deutschen Bundestag auf Polnisch vorgetragen. Eine deutsche Übersetzung des Lieds scheint den Abgeordneten nicht vorgelegen zu haben. In der 1957 veröffentlichten Pentz-Übersetzung liest sie sich so (Pentz 1957: 4):

Begräbnis

Im Krematorium der Feuerofen,

Das war Dein Grab. Als Rauch stieg in die Luft

Was von Dir sterblich war. – Am Boden haftet

Verbrannter Menschenleiber ekler Duft.

Ich kann Dir nicht die letzte Ehre geben.

Ein wenig Asche und ein wenig Rauch,

Das blieb als Spur von Deinem Erdenleben.

Vom Wind verweht, ein blasser, stiller Hauch.

Ich kann auch keinen Kranz auf's Grab Dir legen.

Dein Grab ist ja das freie Himmelszelt,

Umstrahlt von tausendfachem Feuerregen

Aus feindlichem Geschütz, das uns umbellt.

Doch einst zerteilt, der Sonne selbst entsprossen,

Ein gold'ner Strahl den dunklen Wolkenflor.

Dann tritt auch Deine Seele, glanzumflossen,

Aus unsichtbarem Grab an's Licht hervor.

Doch in der Menschen dumpfen Niederungen

Schweigt noch der Mund, es stockt des Herzens Schlag.

Das Banner sank. Entsetzen lähmt die Zungen

Der Lebenden – – Am Allerseelentag.52Auch mit dieser Übersetzung hat sich von Pentz ziemlich weit vom Original Pogrzeb entfernt. Der polnische Text lautet: „Trumną był piec krematorium: / Z powietrza przejrzyste wieka, / I dym z żywego człowieka, / Wywiany kominem historii. // Jakże nam uczcić śmierć twoją, / Jak iść za twoim pogrzebem, / Bezdomna garstko popiołu / Pomiędzy ziemią a niebem. // Jak rzucić wieniec zielony / Na grób wykopany w powietrzu, / To arka na cztery strony / Świata - pod ogniem najeźdźców. // Nie spłynie z armat milczących / Nie istniejąca twa trumna, / Tylko powietrzna kolumna / Oświeca śmierć twoją słońcem. // I jest milczenie olbrzymie / Na ziemi, jak sztandar zdeptany, / W trupów zaduszonym dymie / I w krzyku ukrzyżowanym.“ (Jastrun 1954: 19 und 1973: 10) – In der von Henryk Bereska 1975 im Aufbau-Verlag herausgegebenen Anthologie Polnische Lyrik aus fünf Jahrzehnten hat Martin Remané seine Nachdichtung des Jastrun-Gedichts veröffentlicht. Die ersten beiden und die letzte Strophe von Begräbnis lesen sich dort so: „Als durch Gas sie dich gemacht zunichte, / Ward ein Ofen dir als Sarg verschrieben. / Asche nur und Rauch, die von dir blieben, / Wehten durch den Schornstein der Geschichte. // Seh dich zwischen Erd und Himmel schweben, / Kann nicht hinter deiner Bahre schreiten, / Um die letzte Ehre dir zu geben, / Dich zur ewigen Ruhe zu geleiten. […] Dann bedeckt die Welt ein großes Schweigen, / Einer Fahne gleich, die man zertreten, / Und im Allerseelenrauch aufsteigen / Wird ein Schrei aus tausend Todesnöten.“ (Bereska 1975: 151).

Eine gründlichere Darstellung der Sprach- und Topobiographie des Carl August von Pentz sowie eine polonistisch-komparatistische Würdigung seiner übersetzerischen Gesamtleistung steht noch aus. Mitarbeiterinnen der Universität Greifswald sind derzeit (2025) mit der Sichtung und Aufarbeitung des im Deutschen Polen-Institut Darmstadt aufbewahrten Teil-Nachlasses beschäfigt. Unterstützt wird diese Arbeit durch umfangreiche biographische Recherchen, die von der Enkeltochter Tina von Pentz durchgeführt werden: „Es sind spannende Geschichten, die er auf leider 1000en von Seiten für uns Enkelkinder ungeordnet in die Schreibmaschine geschrieben hat“ (E-Mail 17. Januar 2025).

Wünschenswert wären Neuausgaben seiner nur verstreut veröffentlichten Gedicht-Übersetzungen. Viele von ihnen haben ihre poetische Kraft bewahrt, etwa das Gedicht Seefahrt aus Mickiewicz’ Krim-Sonetten (Mickiewicz-Blätter Jg. 1 (1956), H. 2, S. 51):

Aufheult der Sturm! – Schon branden sie herauf

Des Meeres Geister. Hoch im Tauwerk droben,

In einem Netz, von Geisterhand gewoben,

Hängt der Matrose nah des Mastes Knauf.

Sturm! – Sturm! – Es drängt das Schiff in wildem Lauf

Durchs Meer, die Wellen stampfend, gischtumstoben,

Taucht tief hinein dann in der Woge Toben.

Dem edlen Renner gleich bäumt es sich auf.

Wie leicht wird mir, wie froh – – – das ist das Wehn

Des Geistes, der die Brust gleich Euren Segeln

Mir freudig schwellt. O könnt ich gleich den Vögeln

Auf Sturmesfittichen voraus euch eilend,

Dem Adler gleich die Nebelwolken teilend

Aufwärts Euch führen zu den lichten Höhn.

Danksagung: Für reichhaltige Auskünfte zu Leben und Werk ihres Großvaters danke ich Tina von Pentz (Wangerooge), für Gespräche über die Qualität einzelner Übertragungen Hans Peter Neureuter (Herrnfehlburg) und Richard Pietraß (Berlin), für Recherchierhilfen Gabriela Ociepa (Marburg), Erika Worbs (Wien) und Rafał Żytyniec (Ełk), der mir zudem mit Übersetzungen aus dem Polnischen geholfen hat. Iris Bäcker (Vilnius), Sabine Baumann (Frankfurt am Main), Lisette Buchholz (Mannheim) und Karin Ritthaler-Praefke (Greifswald) danke ich für Korrekturhinweise, der Universitätsbibliothek Mainz und ihren Germersheimer Mitarbeiterinnen für Ausleihen aus den Rara-Beständen der Mainzer Slavistik.

Anmerkungen

- 1Zu Entstehung, Inhalt, Struktur und Kanonisierung des Pan Tadeusz vgl. die knappe luzide Darstellung von Alfred Gall (2015); zur internationalen Rezeption den 626 Seiten starken Sammelband Adam Mickiewicz in World Literature (Lednicki 1956).

- 2Gedruckt wurden die für die DDR wie die für die Bundesrepublik vorgesehenen Exemplare im VEB Offizin Andersen Nexö in Leipzig. Auf einem Irrtum beruht die Feststellung, dass „Buddensiegs Pan Tadeusz [aus dem Jahr 1963; AFK] die erste Neuübersetzung dieses Werks in der Bundesrepublik nach 1945“ gewesen sei, denn „[i]n der DDR war man schneller: Bereits 1955 erschien im Aufbau Verlag die Neuübersetzung von Walter Panitz“ (Makarska 2024: 378). Nicht ohne Grund wurde der westdeutsche Pan Tadeusz-Verleger Ernst Rowohlt 1955 Ehrenvorsitzender des Mickiewicz-Gremiums (vgl. Buddensieg 1956: 31).

- 3Den Verfasser dieses Textes, in dem Leben und Werk des polnischen Dichters dargestellt werden, konnte ich bisher nicht ermitteln. Vielleicht war es Alois Hermann, der damals in der DDR an seiner Dissertation zu Mickiewicz arbeitete. Unklar ist bisher ebenfalls, wie die Kooperation zwischen dem Ost-Berliner Aufbau-Verlag, dem Hamburger Rowohlt-Verlag und dem 1951 nach Westdeutschland geflüchteten von Pentz zustande kam.

- 4Vgl. zum Biographischen Hermann Buddensiegs Würdigung aus dem Jahr 1958 sowie insbesondere den 2024 erschienenen Aufsatz der Greifswalder Dozentinnen für Niederdeutschdidaktik bzw. Polonistik Karin Ritthaler-Praefcke und Ulrike Stern. Weitere familien- und werkgeschichtliche Informationen zu Carl von Pentz erhielt ich von seiner Enkelin Tina von Pentz.

- 5Die eifrigsten Akteure im 1894 gegründeten polenfeindlichen Verein zur Förderung des Deutschtums in den Ostmarken hießen Hansemann, Kennemann und Tiedemann. Nach den Anfangsbuchstaben ihrer Namen bildeten Polen das Wort „Hakata“ als Bezeichnung für den Verein.

- 6In einzelnen Quellen findet sich die Namensvariante Karl August von Schlichtegroll-Pentz oder Karl August Pentz von Schlichtegroll. Vgl. hierzu den Wikipedia-Eintrag zu seinem Adoptivvater Felix von Schlichtegroll (Aufruf 15. März 2025): Der „blieb unvermählt und wohnte in den 1940er Jahren in Leipzig. Dort ließ er sich bereits 1920 die Adoption des Carl August Pentz-Santow (1884–1969) gerichtlich bestätigen. Er war der natürliche Sohn aus der Beziehung der Louise Maria Ritzer und des August Friedrich Carl Hugo Pentz-Volzrade (1854–1919). 1934 ließ sich Schlichtegroll dies erneut bestätigen. – Carl August Pentz hatte [am 14. Februar] 1920 in Wendorf Erika Mackensen von Astfeld geheiratet und mit ihr die beiden Töchter Olga [Jg. 1929] und Elisabeth [Jg. 1937] und die drei Söhne, Curd [Jg. 1921], Hugo [Jg. 1922] und Gotthard [Jg. 1923], sämtlich in Hamburg geboren. Pentz wurde dann Karl August von Schlichtegroll-Pentz genannt und wurde Gutserbe auf Volzrade, 919 ha, in Mecklenburg, Amt Hagenow. Er war erfolgreich als Gutsbesitzer und sogar ebenfalls als Autor tätig.“ – Der 2023 gehaltene (heimatkundlich-übersetzungsgeschichtliche?) Vortrag von Karin Ritthaler-Praefcke über „Volzrade – die Heimat des Pan Tadeusz“ war mir leider nicht zugänglich.

- 7Ablehnend reagierten auch manch andere seiner Standesgenossen, vgl. dazu die Studie Mecklenburgischer Großgrundbesitz im Dritten Reich von Mario Niemann (2000).

- 8Man mag an Gottfried Benn denken, der sich aus gleicher Motivation 1935 reaktivieren ließ; vgl. zum germanistischen Mythos des Widerstandskämpfers Benn jedoch die Studie von Joachim Dyck (2011).

- 9In seinem Journal d’Europe schildert Gustav Regler eine Begegnung in der Wilhelmshavener Buchhandlung Eissing mit einem „Baron von P.“, der „1945 seine Güter an die Russen verloren“ hat, aber „Philosoph dabei geblieben“ sei und beschlossen habe „mit 70 Jahren noch etwas aus seinem Leben zu machen: er will Deutschland erinnern, was in seinem Namen geschah. Damals!“ Und dann folgt die Erzählung jenes „von P.“ über einen von der SS in Polen verübten „modernen Kindermord von Bethlehem“ (Regler 1956: 424f.).

- 10Willi Bredel (1901–1964) war seit 1919 Mitglied der KPD. Nach grausamer Haft zu Beginn der Nazi-Zeit konnte er in die Tschechoslowakei flüchten und gelangte von dort ins Exil nach Moskau. Er war mit Bertolt Brecht und Lion Feuchtwanger Herausgeber der Zeitschrift Das Wort. 1945 kehrte er mit der Untergruppe Sobottka der Gruppe Ulbricht nach Deutschland zurück und übernahm führende Positionen u. a. in der Kulturpolitik Mecklenburgs (ab Ende Juli 1945) und auch der gesamten der Sowjetischen Besatzungszone (vgl. Richter 1987: 7–9).

- 11Zum Profil der Zeitschrift vgl. außer Riedel (1987) das ihr gewidmete Kapitel in Wehner 1992: 343– 356.

- 12Zu den Aktivitäten und Publikationen der Kommission vgl. Frank Beer (2014).

- 13Fünf weitere, zwischen Juni 1947 und März 1951 in Heute und Morgen erschienene Pentz-Beiträge – darunter zum Thema „Entpreußung“ Mecklenburgs – verzeichnet die Bibliographie der Zeitschrift (Riedel 1987: 218).

- 14Das polnische Original erschien in Borwicz (1947: 163f.). Ein Hinweis auf diese frühe deutsche Rezeption einer Veröffentlichung der Jüdischen Historischen Kommission fehlt im Beitrag von Wolfgang Benz (2014: 11).

- 15Roland Erb hat das Alarm-Gedicht ebenfalls nachgedichtet – für den 1990 erschienenen Szlengel-Band Was ich den Toten las. Gedichte aus dem Warschauer Getto (S. 40f.). Seine Version beginnt mit dem nicht überzeugenden Reim: „Im nächtlichen Nebel über der Stadt / man drei fremde Flugzeuge aufgespürt hat / Alarm! Alarm! Alarm!“

- 16Mit diesem Untertitel und mit erneutem Hinweis auf die New Yorker Sammlung von 1944 veröffentlichte von Pentz 1957 und 1960 als Privatdruck weitere Übersetzungen der polnischen Holocaust-Dichtungen: Lieder aus dem Abgrund – Am Tor der Hölle – Die Stimme der Lebenden (1957), Rufe aus dem Ghetto – Die Stimme der Toten aus dem Ghetto zu Warschau (1960). Der Band von 1960 enthält u. a. Übersetzungen von sieben Gedichten Władysław Szlengels, darunter das seinerzeit populäre Kampflied Gegenangriff; zu einigen dieser Gedichte finden sich auch Nachdichtungen von Marga Erb u. a. in der Ausgabe des Gustav Kiepenheuer Verlags (Szlengel 1990). Die damals vier Jahrzehnte zurückliegende Veröffentlichung der Pentz-Übersetzungen werden in dem DDR-Band von 1990 nicht erwähnt, sie waren vermutlich in Vergessenheit geraten.

- 17Vgl. zu diesem Thema auch Julian Tuwims in New York im April 1944 geschriebenen Essay, dessen Übersetzung von Pentz 1954 in Jenseits der Oder veröffentlicht hat: Wir, polnische Juden (Tuwim/Pentz 1954).

- 18Eine 33 Seiten starke Auswahl mit übersetzten Gedichten von Konopnicka, Przerwa-Tetmajer und Lenartowicz veröffentlichte von Pentz 1950 unter dem Pseudonym Felix Zgryzota. Zum 1950 in Schwerin gewählten Pseudonym schrieb mir Rafał Żytyniec: „Zgryzota heißt so viel wie großer Kummer. In dem Wort steckt das Verb gryźć (beißen), es verweist auf einen großen Kummer, der einen von innen beißt und frisst. So die Konnotationen im Polnischen“ (E-Mail an AFK, 27. März 2025).

- 19Seine Übersetzung der Mickiewicz-Ode veröffentlichte von Pentz im Mickiewicz-Gedenkjahr 1955 in Jenseits der Oder (H. 6, S. 6), dort mit einem ärgerlichen Setzfehler in Vers 3: „Zerreiß die Flügel!“ – Deutsche Übersetzungen der Ode an die Jugend waren schon mehrmals Gegenstand translationswissenschaftlicher Studien, etwa bei Chojnowski (2002) oder Kelletat (2020: 244–247).

- 20Wie er im Herbst 1950 aus der Deutsch-Polnischen Gesellschaft, deren Schweriner Ortsverband er durch mehrere Jahre geleitet hatte, herausgedrängt wurde und wie „in einer hassgeschwängerten Atmosphäre alles zerschlagen [wurde], was ich aufgebaut hatte,“ schildert von Pentz am 24. Juli 1951 in einem umfangreichen Schreiben an Gustav Siemon (1918–2011), den mecklenburgischen Landesvorsitzenden der DPG (Privatarchiv Tina von Pentz).