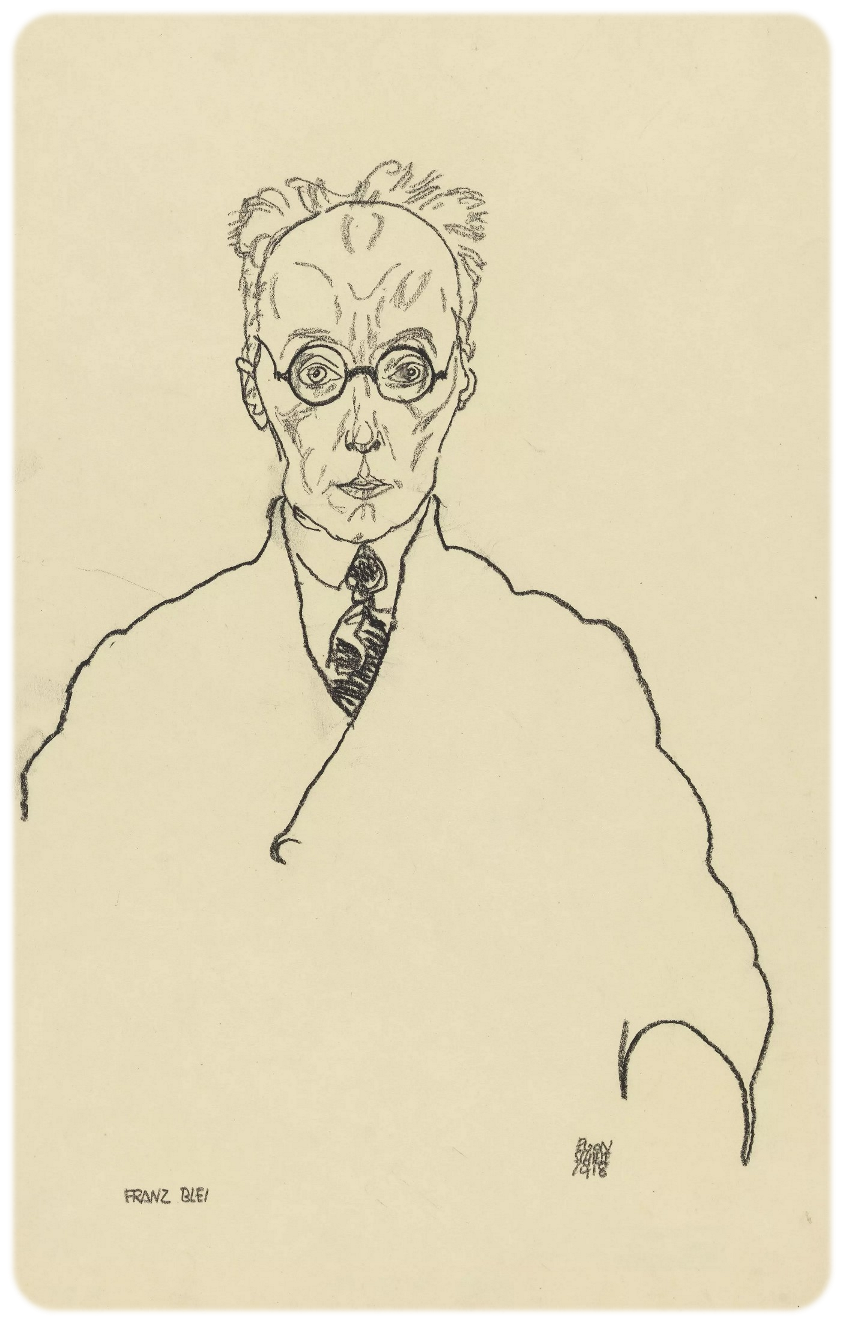

Franz Blei, 1871–1942

Vorbemerkung der Redaktion

Die Recherchen zu diesem Porträt wurden gefördert durch ein Babelwerk-Stipendium des Deutschen Übersetzerfonds (DÜF).

Franz Blei war einer der umtriebigsten Homme de lettres der ersten drei Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts. Vielen bekannt als Autor des Bestiarium literaricum und als Entdecker von Robert Musil und Franz Kafka, war er auch ein höchst produktiver Übersetzer und außergewöhnlich kosmopolitischer Geist, der sich konsequent für die Verbreitung europäischer und amerikanischer Literatur in deutscher Übersetzung einsetzte.

Lebensweg mit Sprach- und Geobiographie

Franz Blei kommt am 18. Januar 1871 in Wien zur Welt. Der Vater, ein aus Schlesien stammender Schuster, der nie lesen oder schreiben gelernt hat, hat sich zu einem erfolgreichen Bauunternehmer hochgearbeitet. Die Familie stellt eine französische Erzieherin ein, die Franz und seinen drei jüngeren Schwestern früh das Lesen beibringt. Als er mit sieben zur Volksschule kommt, spricht er besser Französisch als Deutsch. 1881 wird er auf das Gymnasium der Benediktinerabtei Melk geschickt, das er 1885 wegen unerlaubter Chemie-Experimente verlassen muss. Das städtische Lyzeum in Wien, auf das er danach geht, muss er ebenfalls nach zwei Jahren verlassen, weil er aus der katholischen Kirche austritt. Nach der externen Matura begeistert er sich für den Sozialismus und zieht 1890 zum Studium nach Zürich. Er studiert Nationalökonomie, Geschichte und Literatur und lernt seine spätere Frau Maria Lehmann kennen, eine vier Jahre ältere Medizinstudentin aus Offenburg. Nach einem Studienaufenthalt in Genf, wo er Lenin begegnet, und nach ersten literarischen Arbeiten promoviert er 1894 in Bern mit einer Arbeit über die „Dialoge des Abbé Galiani“. Zu diesem Zeitpunkt hat er bereits sein erstes Drama Die rechtschaffene Frau veröffentlicht. Darüber hinaus arbeitet er an philosophischen und ökonomischen Publikationen. Am 4. Juni 1894 heiratet er, Trauzeugin des Paares ist die Frauenrechtlerin Anita Augsburg. Franz und Maria Blei lassen sich in Zürich nieder, wo am 22. März 1897 die Tochter Maria Sibylle zur Welt kommt. Obwohl Blei eine Professur in Aussicht gestellt wird, kehrt er der Universität den Rücken und wird Literat. Er kommt mit Gerhart und Carl Hauptmann, Frank Wedekind, Otto Julius Bierbaum und Peter Behrens in Kontakt und unternimmt Reisen nach Frankreich und Italien. 1897 gibt Blei bei Reclam die Gedichte von Novalis heraus. Da Maria ihr Zahnmedizinstudium in Philadelphia fortsetzen will, verbringt das Paar die Zeit von 1898–1900 in den USA. Als der Journalist und Schriftsteller Otto Julius Bierbaum Blei zur Mitarbeit an der neu gegründeten Literaturzeitschrift Die Insel einlädt (aus ihr wird später der Insel-Verlag), kehrt die Familie nach München zurück. Maria Blei betreibt einige Jahre eine Zahnarztpraxis, Franz Blei ist als Herausgeber, Übersetzer, Redakteur und Verlagsberater tätig. Im Jahr 1904, in dem sein Sohn Peter geboren wird, lernt er André Gide kennen, mit dem ihn bis in die 1930er Jahre eine Brieffreundschaft verbindet.

Wohl niemand hat mehr deutschsprachige Zeitschriften ins Leben gerufen und für sie gearbeitet als Franz Blei. Als Die Insel nach zwei Jahrgängen (1901–1902) ihr Erscheinen einstellt, wird Blei für Der Amethyst tätig, der 1906 wegen des Verdachts der Pornografie die Sittenpolizei auf den Plan ruft. Blei wird freigesprochen, wegen Differenzen zwischen ihm und dem Verlag wird die Zeitschrift jedoch nach einem Jahr eingestellt. Es folgen andere Zeitschriftenprojekte: Opale (1907), Hyperion (mit Carl Sternheim, 1908–1910), Der Zwiebelfisch (1909 ff.), Der lose Vogel (1912–1913), Die weißen Blätter (1913–1914), Summa (1917–1918) und Die Rettung (1918–1920).

Bleis beweist ein untrügliches Gespür für literarische Talente und legt eine unbändige Neugier auf Themen und Menschen an den Tag. Er entdeckt und fördert Autoren wie Franz Kafka, Robert Musil, Robert Walser, Carl Sternheim und Hermann Broch. Er schreibt über Chopin und Schumann ebenso geistreich wie über Kino, Kunst und Politik. Er vernetzt Autoren, Übersetzer und Verleger. Seine Publikationen machen ein deutschsprachiges Publikum mit zeitgenössischen in- und ausländischen Schriftstellern bekannt und beeinflussen die Rezeption dieser Autoren maßgeblich.

„Blei ist riesig gescheit und witzig. Es ist immer lustig, wenn wir mit ihm zusammenkommen. Die Weltliteratur defiliert in Unterhosen an unserem Tisch vorbei. Franz Blei ist viel gescheiter und größer als das, was er schreibt … ein nach Deutschland verirrter orientalischer Anekdotenerzähler“, urteilt Franz Kafka über ihn (Janouch 1961: 59). Mit Max Brod übersetzt Blei den französischen Schriftsteller Jules Laforgue, Kafka entlockt er Texte für die Zeitschrift Hyperion, zugleich rezensiert dieser Bleis Puderquaste. Max Brod wiederum widmet Blei seinen Roman Ein tschechisches Dienstmädchen.

Zahlreiche Verleger wissen Bleis Spürsinn und seine sozialen Netzwerke zu schätzen. So berät Blei die Verleger Hans von Weber, Kurt Wolff, Georg Müller, Ernst Rowohlt, Samuel Fischer. Er versorgt seine vielfältigen Kontakte in Literatur, Kunst und Kultur mit Literatur- und Übersetzertipps, Projektideen und Arbeitsaufträgen; er schickt seinen Verlegern seitenlange Adresslisten für deren Verteiler, schreibt Vor- und Nachworte, formuliert Werbeanzeigen und Waschzettel und beurteilt Probeübersetzungen.

Blei ist zudem ein Bibliophiler, der sich exzellent mit Formaten, Typen, Papier und Einband auskennt. Daneben ist er ein über die Grenzen anerkannter Literaturexperte, der im In- und Ausland publiziert. Von 1901 bis 1911 lebt er in München, von 1911 bis 1914 und 1923 bis 1933 in Berlin, ist jedoch ständig zwischen Wien, Prag, Berlin, Leipzig, München und Zürich unterwegs. Seinen extravaganten Lebensstil finanziert er bis in die 1910er Jahre durch das Erbe seines Vaters. In seinen eigenen Publikationen widmet er sich vor allem der erotischen Kunst und Literatur (s. z. B. die vier Bände Lehrbücher der Liebe, Glanz und Elend berühmter Frauen oder Formen der Liebe) und dem Rokoko. Blei ist ein glänzender Stilist und ein geistreicher Gesprächspartner, dessen Stärke in der essayistischen Kurzform liegt.

1909 verfolgt er das Projekt eines deutsch-französischen Verlags, das den Keim legen soll für eine „Verständigung der beiden Nationen“ – was nach dem Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71 und der im gesamten 19. Jahrhundert beschworenen Erbfeindschaft zwischen Deutschland und Frankreich einigen politischen Sprengstoff birgt. Der Verlag mit Sitz in Paris soll Bücher der deutschen und französischen Teilhaber in beiden Ländern vertreiben, kommt jedoch – wohl auch aufgrund politischer Vorbehalte – nie zustande. Blei wird von konservativ-nationalistischen Kritikern als „Dreiviertelfranzose“ diffamiert, seine Frankophilie wird bereits zu diesem Zeitpunkt als „Angriff auf den deutschen Geist der Schwere“ gewertet.1Vgl. hierzu die Äußerungen von Willy Rath in Der Kunstwart 22 (1908/09), zitiert in Theis 1997: 200–205. Rath erkennt in den im Hans von Weber Verlag erschienenen französischen Werken keinen „zwingende[n] Grund zu ihrer Verdeutschung“ (202). Blei kontert mit dem Argument, Lessing, Wieland, Goethe, Herder, Schlegel seien auch Übersetzer gewesen: „Das Gefühl der eigenen Sprache stärkt sich an der Übung in der fremden“ (203). Im Übrigen kenne er „keinen deutschen Roman der letzten dreißig Jahre, der sich auch nur im entferntesten [sic] mit der Bedeutung der Romane von Meredith und Flaubert vergleichen ließe“.

Bei Kriegsbeginn tritt der Österreicher Blei in das deutsche Kriegsbeschaffungsamt in Berlin ein, um zivilen Ersatzdienst zu leisten. Im Frühjahr 1916 wird er zum Österreichischen Militär eingezogen. Wegen eines Herzleidens stellt man ihn zur Kanzleiarbeit ab. Ab Juni 1916 arbeitet er ein Jahr lang als Pressesekretär für den Heereslieferanten Dr. Kranz und seine Spiritus-Industrie AG. Kranz finanziert im Gegenzug die Zeitschrift Summa, die unter Bleis Herausgeberschaft 1917/1918 in vier Ausgaben erscheint. Im Anschluss wird Blei ins Kriegspressequartiert abkommandiert, wo er Werbesprüche für Kriegsanleihen texten soll und in derselben Abteilung wie Robert Musil arbeitet.

1918 wird er einer patriotischen Wochenschrift als Theaterreferent zugeteilt. 1919 kehrt er mit der Familie nach München zurück, wo er wieder in die katholische Kirche eintritt und seine Kinder nachträglich taufen lässt. Bis 1922 ist er als Lektor für den Georg Müller Verlag tätig, für den er u.a. eine 14-bändige Stendhal-Ausgabe herausgibt. 1920 erscheint sein Bestiaricum Literaricum, das 1922 und 1924 unter dem Titel Das große Bestiarium der Literatur in erweiterter Auflage erscheint. In ihm verspottet er Schriftsteller in Form barock-stilisierter Tierbilder. Es ist sein größter und letzter Erfolg. In den 1920er Jahren wird er zunehmend zum Außenseiter; seine Themen und sein Stil scheinen überholt. Aus Geldnot verkauft er seine Kunstgegenstände und sogar Teile seiner Korrespondenz. Sein verbleibendes Vermögen frisst die Inflation auf. 1922 klagt er gegenüber Carl Schmitt: „Ich habe keinen Pfennig Vermögen. Ich verdiene als Autor bei eingeschränktestem Leben nur ein Drittel von dem [sic] was ich brauche. Jetzt wird das Klavier verkauft. Das war die Pièce de Résistance“ (Blei 1995: 51, Brief vom 24. Juli 1922).

1927 zieht er nach Berlin, beginnt die Arbeit an seiner Autobiografie Erzählung eines Lebens und übernimmt eine Rolle in der Verfilmung der Maria Stuart. Eine für seinen 60. Geburtstag im Januar 1931 geplante Festschrift kommt nicht mehr zustande; Robert Musil scheint als einziger eine Laudatio geschrieben zu haben. Spätestens im Sommer 1932 zieht Blei nach Mallorca, wo seine Tochter ein Haus besitzt. 1933 werden seine Bücher in öffentlichen deutschen Bibliotheken verboten und aussortiert. Trotz Aufforderung des Rowohlt-Verlages lehnt Blei es 1934 ab, in die Reichsschrifttumskammer einzutreten. 1934 kommen seine Frau Maria (die Ehe bestand seit circa 1910 nur noch auf dem Papier) und sein Sohn nach Mallorca nach. In diesem Jahr erscheint sein historisch-biografischer Roman Talleyrand. Bis 1935 ist er herausgeberisch für die Prager Presse tätig und schreibt für Das Silberboot.

Mit dem Ausbruch des spanischen Bürgerkriegs im Sommer 1936 beginnt für Blei eine Odyssee. Er zieht zunächst zurück nach Wien, dann für sechs Monate zu Rudolf Borchardt ins italienische Lucca. Im Frühjahr 1938 erhält er für drei Monate ein kleines Stipendium der American Guild und arbeitet währenddessen an seinem Fragment gebliebenen Roman Das trojanische Pferd, ist ansonsten aber völlig verarmt, leidet an Hungerödemen und Herzproblemen. Im März 1939 begibt er sich nach Cagnes-sur-Mer, 1940 nach Marseille und schließlich nach Portugal. Als er schließlich ein Visum für die USA bekommt, fehlt ihm das Geld für die Überfahrt. Seine ebenfalls in Portugal lebende Tochter kabelt an Thomas Mann, er möge doch Geld schicken. In der ersten Augusthälfte 1941 kommt Franz Blei schließlich in den USA an und stirbt knapp ein Jahr später, am 10. Juli 1942, in einem Armenspital in Westbury, Long Island. Der österreichische Schriftsteller Alexander Roda Roda berichtet in seinem Tagebuch: „[Leo] Pick erzählt: Franz Bleis Leiche lag 9 Tage im Kühlraum, bis das Geld beisammen war für die Beerdigung – 160 $. Thomas Mann schickte 30$, Alma Werfel 15, die Annette Kolb gab 10 – immer noch fehlten 80 – da fand sich ein Pfarrer bereit, auf Kredit zu beerdigen. Der Kredit wurde abgetragen, Annette K. konnte sogar ihre 10$ z[urück]bekommen.“2Alexander Roda Roda, „Tagebuchblätter aus der amerikanischen Emigration“, Eintrag vom 24. September 1942. Wienbibliothek im Rathaus, H.I.N. 216595, Ia 203269.

Das übersetzerische Œuvre

Als publizistischer Tausendsassa macht Blei den deutschen Sprachraum vor allem mit der französischen Literatur und Kultur ab dem 18. Jahrhundert sowie mit der angloamerikanischen Literatur des 19. Jahrhunderts bekannt. Bereits in seiner Doktorarbeit in Nationalökonomie beschäftigt er sich mit den Dialogen des Abbé Galiani, die er später als Übersetzung herausgibt. Mit dem Abbé, einem in Italien geborenen Geistlichen, bel esprit und Causeur, verbindet ihn nicht nur das doppelte Interesse an Ökonomie und Literatur, sondern auch die Liebe zu Frankreich.

Die ersten literarischen Übersetzungen unternimmt Blei um die Jahrhundertwerde, sie scheinen für ihn primär eine intellektuelle Übung gewesen zu sein:

In Baltimore bekam ich eine Einladung, für eine neue Zeitschrift „Die Insel“ zu schreiben. … Meine Kenntnis von moderner deutscher Literatur war sehr gering. Aber ich kannte gut die englische, die französische. Ein Stück von Shaw, The Philanderer, hatte ich zu meinem Vergnügen 1899 übersetzt.3Franz Blei. Lebenslauf (ca. 1921). DLA Marbach HS006160843.

So erscheinen in Die Insel bald Übersetzungen von Walter Pater und H.G. Wells, Jules Renard und Andé Gide – und immer wieder von Oscar Wilde. Blei spürt zeitgenössische Autoren auf, übersetzt sie vermutlich selbst und publiziert sie. Dank seiner guten Kontakte vermag Blei bereits in Zeitschriften erschienene Übersetzungen bei Verlagen unterzubringen. 1904 erscheint seine erste Buchübersetzung, 1905 zwei weitere, 1906 gleich vier. Ein ähnlicher Rhythmus setzt sich etwa bis zum Ersten Weltkrieg fort, reißt dann ab und nimmt ab 1920 wieder an Fahrt auf. Zu den von Blei übersetzten Autoren gehören Stendhal, Charles Baudelaire, Maurice Barrès, Paul Claudel, Marcel Schwob, André Suarès, André Gide sowie Oscar Wilde, Aubrey Beardsley, William Beckford, G. K. Chesterton und Walt Whitman. Selbst nach seinem Tod erscheinen Übersetzungen Bleis, die zu seinen Lebzeiten nie veröffentlicht wurden. Bis heute sind unter anderem die Märchen und Erzählungen sowie Der glückliche Prinz und andere Märchen von Oscar Wilde in Blei’scher Übersetzung im Buchhandel erhältlich.

Übersetzungen sind für Blei eine unerlässliche Voraussetzung, um ausländische Literatur bekannt zu machen. Blei übersetzt ohne konkreten Auftrag und bietet seine Übersetzungen – mit genauen Angaben zur möglichen Ausstattung des Buches – dann Verlegern an. Um den eigenen Ruhm geht es ihm dabei weniger. Als der Insel-Herausgeber Rudolf von Poellnitz im Januar 1902 eine Oscar-Wilde-Übersetzung von Felix Paul Greve bringt, an deren Übertragung sich auch Blei bereits gemacht hat, antwortet letzterer dem Leipziger Verleger: „Nun macht es mir gar nichts aus, das aus der Veröffentlichung meiner Übertragung nichts wird, ich habe Nutzen und Vergnügen an der Arbeit gehabt und das genügt ja.“4Brief vom 13. Jänner 1902, Klassik Stiftung Weimar, Goethe-Schiller-Archiv 50/474,2. Als von Poellnitz eine vollständige Ausgabe der Werke von Oscar Wilde in Betracht zieht, der Verlag Bruns ihm jedoch zuvorkommt, schreibt ihm Blei, zwei verschiedene Ausgaben vertrage der Autor nicht; von Poellnitz solle sich wegen der Übersetzung nicht weiter bemühen.5Brief vom 10. Jänner 1903, Klassik Stiftung Weimar, Goethe-Schiller-Archiv 50/474,3. Für Blei sind Übersetzungen meist kein Endprodukt, sondern ein Ausgangspunkt oder Nebenprodukt seiner gedanklichen Auseinandersetzung mit einem Autor.

Auch auf die Nennung des eigenen Namens kommt es ihm nicht an. Bei der Vorbereitung des Bandes In Memoriam Oscar Wilde bittet Blei den Verleger ausdrücklich, nicht als Herausgeber auf der Titelseite genannt zu werden, dort solle nur Wilde stehen. Auch ist die zuerst in Die Insel erschienene Übersetzung des Schlechtgefesselten Prometheus mit „MB“ – wohl für Maria Blei, seine Frau – unterzeichnet. Theis führt dies auf Bleis „gleichgültige Großzügigkeit und Uneigennützigkeit“ zurück (Theis 1997: 14). Robert Musil ist daher durchaus zuzustimmen, wenn er befindet, Blei gehöre „nach seinem Charakter zu den Zurückhaltenden, den Konzentrierten, den Feinden der schriftstellerischen Wichtigtuerei“ (Blei 1994: 213).

Übersetzungspoetologische Äußerungen

Als Blei 1911/1912 anlässlich seines 40. Geburtstags seine Vermischten Schriften in sechs Bänden im Münchner Verlag Georg Müller herausgibt und eine Bilanz seines bisherigen Schaffens zieht, widmet er seinen Übersetzungen einen eigenen Band. Im Vorwort zu diesem Band geht er klar auf Distanz zu seinen ersten Übersetzungen: Die Form, die er als junger Student den Gedichten des Joannes Secundus gegeben habe, könne er heute nicht mehr billigen. Die Gedichte müssten die metrische Fassung des Originals auch in der Übertragung haben. Als gelungen betrachtet er jedoch die weiteren in den Band aufgenommenen Übertragungen.

In den sich anschließenden Überlegungen legt er seine Übersetzungspoetologie dar: Die Aufgabe des Übersetzers bestehe in den Sprachen Englisch, Französisch und Italienisch – deren Kenntnis man bei Gebildeten voraussetzen könne – nicht darin, mit dem originalen Werk bekanntzumachen, sondern „in der Übertragung selber ein Werk originaler Geltung zu schaffen“. Beispielhaft sei in dieser Beziehung die Bibelübertragung Luthers oder die Übersetzungen Shakespeares durch die Romantiker, deren Wirkmacht auch auf die Literaturen herausragend sei. „Das erstrebte Ziel ist, das fremde Werk zum deutschen Sprachgut zu bringen, es darin wirkend aufgehen zu lassen.“ Ähnlich behauptet Blei in einem anderen Aufsatz, „eine beste Übersetzung [sei] eben ein deutsches Buch und nur ganz zuletzt ein Ersatz für das Original“ (Theis 1997: 203). In seinen eigenen Übersetzungen ist gelegentlich diese Tendenz zu Nachdichtungen zu spüren, so z. B. in Das Buch von Monelle von Marcel Schwob, dem König Candaules von Gide oder dem von Blei vervollständigten Fragment Venus und Tannhäuser von Aubrey Beardsley. Allerdings bleibt Blei in vielen anderen Übersetzungen durchaus eng am Ausgangstext.

Die Einleitung zu Band 5 seiner Vermischten Schriften ist zudem ein Plädoyer für Übersetzungen als Brücke zu den Literaturen anderer Länder. In einem Klima des Chauvinismus und Patriotismus, in dem Nationalisten eine „Überfremdung“ durch fremdes Schrifttum befürchten, wendet sich Blei entschieden gegen Versuche, Übersetzungen einzuschränken oder als undeutsch zu diffamieren:

Von Zeit zu Zeit erheben sich in Deutschland Stimmen, daß man zu viel aus fremden Sprachen in die unsre übersetze. Wenn diese Stimmen in die Höhe der nationalistischen Fistel schwellen, fälschen sie immer den Stand der Tatsachen. Wenn man in Deutschland alberne und dumme Romane liebt und liest, ist es ganz gleichgültig, ob sie einheimisches oder fremdländisches Erzeugnis sind, da doch wohl der wirtschaftliche Standpunkt hier nicht der wesentliche ist, der im Absatz deutscher Schundartikel eine Steigerung des Nationalreichtums sieht und im Konsum fremdländischer dessen Schmälerung. Es ist noch nicht nachgewiesen, daß Übersetzungen ausländischer schlechter Literatur unsere einheimischen Meisterwerke verdrängen, und wenn der Gebildete den meisten unserer deutschen Erzähler Maupassant vorzieht, so ist er durchaus nicht zu tadeln, denn es zeugt für seinen guten Geschmack. (Blei 1912: 10 f.)

Ein Gebildeter wähle aus der gesamten Literatur das Beste. Darunter werde die deutsche Literatur keineswegs leiden, vielmehr könne sie von diesen fremden Elementen nur profitieren. Ohnehin würden sich die nationalen Spezifika von Autoren mit der Zeit auflösen und es werde nur noch ein „europäisches[s] Kulturvolk“ geben.

Aussagen von Kritikern in Rezensionen und Einschätzungen in wissenschaftlicher Sekundärliteratur

Vom Schriftsteller Kasimir Edschmid ist eine Anekdote überliefert, die ein zweifelhaftes Licht auf Bleis übersetzerisches Ethos wirft:

Der Verleger Kurt Wolff gab ihm [Blei] die Werke Dickens’, um sie neu zu übersetzen. Kurt Wolff hatte gelegentlich, obwohl er auf junge Literatur eingeschworen war, Abschweifungsgelüste nach Klassischem. […] Was nunmehr Dickens betrag, so nahm das Publikum, dem Dickens damals genehm schien, die Übersetzung ruhig hin. Aber einige Studienräte, die gelehrt und nicht einfach Publikum waren, prüften Bleis Übersetzung und beschwerten sich bei Kurt Wolff. Blei hatte offenbar eine sehr alte und wenig bekannte Übersetzung von Dickens genommen und neue Schlüsse dazu gemacht. Von Kurt Wolff um eine Erklärung gebeten, sagte er, die Original-Enden der Romane seien zu langweilig gewesen. Weiter nichts. (Edschmid 1961: 162)

Eine Dickens-Ausgabe von Kurt Wolff ist allerdings nirgendwo belegt, sodass diese Anekdote möglicherweise jeglicher Grundlage entbehrt. Allerdings berichtet auch Rainer Kohlmayer von einem Fall, „wo Blei sich in diesen Jahren des prestigeträchtigen Wilde-Booms als flinker Plagiator hervortat“ (Kohlmayer 1996: 186 f.). Walravens verweist auf einen ähnlichen Fall. Mit der Übersetzung eines Romans aus dem Rougon-Macquart-Zyklus von Zola beauftragt, habe Franz Blei – „ob aus Arbeitsüberlastung oder weil ihm das Werk eines Vorgängers wirklich gefiel, einfach unter seinem Namen die Abschrift einer schon erschienenen Übersetzung (wohl die von A. Schwarz) von ‚Der Totschläger‘ vor[gelegt]. Die Entdeckung führte zu einem literarischen Skandal und der Verlag musste die Übersetzung Bleis zurückziehen.“ (Walravens 2009b: 117) Doch zog der Kurt Wolff Verlag sie wirklich zurück? 1923 erscheint eine knapp 60 Seiten starke Ausgabe, in der Franz Blei durchaus als Übersetzer genannt ist.

Fakt ist, dass Verlage ihn häufig zur Begutachtung von Übersetzungen heranzogen und er ein ausgeprägtes Bewusstsein der Fallstricke und Schwierigkeiten bei der Übersetzung gewisser Autoren und Texte besaß. In einem Brief an André Gide macht er sich beispielsweise lange Überlegungen zur Metrik des Candaules (Theis 1997: 6, Brief vom 1. August 1904). Als Anton Kippenberg ihm 1913 erst nach Vorlage einer Probeübersetzung mit Walt Whitmans Leaves of Grass betrauen will, legt Blei einen Vergleich seiner eigenen Übersetzung und der von Schlaf vor, der Kippenberg von Bleis Kompetenz überzeugt.6Brief vom 14. März 1913, GSA Weimar, 50/474, 13.

Andererseits unternahm er aus bloßer Geldnot möglicherweise Schnellschüsse und pflegte einen laxen Umgang mit Urheberrechten.7Ähnlich lax war laut Mitterbauer Bleis Umgang mit Orthographie, vgl. „Nachwort: Franz Bleis Romanfragment Das trojanische Pferd“ (Blei 2022: 144). Auch Eisenhauer erwähnt die Blei eigene „Schludrigkeit“ (Eisenhauer 1993: 68). So erbost sich der Insel-Verlag 1910, dass Blei seine ursprünglich in Die Insel veröffentlichten Texte von Prinz Hippolyt ohne Rücksprache mit dem Verlag in einem Bändchen im Georg Müller Verlag veröffentlicht. Verlagschef Anton Kippenberger droht mit einer Schadensersatzklage.8Brief vom 12. Dezember 1910, GSA Weimar, 50/474,10. Blei scheint nicht viel aus der Episode gelernt zu haben, denn im November 1911 ertappt Kippenberger ihn erneut dabei, die Einleitung zu Helferich Peter Sturz’ Kleine Schriften widerrechtlich verwertet zu haben und verlangt von Blei eine Entschädigung von 50 Mark.9Brief vom 17. November 1911, GSA Weimar, 50/474,11.

Der Übersetzer Rainer Kohlmayer hat in seiner Habilitationsschrift die Geschichte der Oscar-Wilde-Übersetzungen minutiös rekonstruiert und die theater- und schauspielerorientierte Bunbury-Übersetzung von Blei und dem Regisseur Carl Zeiß der textorientierten Übersetzung Felix Paul Greves gegenübergestellt. (Die bis in die späten 1960er Jahre im Reclam-Verlag erschienene deutsche Ausgabe weist Blei als Übersetzer aus; tatsächlich nahm Zeiß 1906 jedoch starke Kürzungen vor, verteilte den Inhalt der Akte anders und ließ die Passagen aus, die nur für ein englischen Publikum verständlich waren.) Allerdings ist Bleis Fassung insofern keine Übersetzung, da er nie das englische Original hinzuzog, sondern schlicht eine Übersetzung von Hermann Freiherr von Teschenberg, Ernst sein! aus dem Jahr 1903, bearbeitete (Kohlmayer 1996: 186 f.).

Gegenüber Teschenbergs gespreiztem Übersetzerdeutsch sowie Greves und Valentins normalisierender Versprachlichung besteht das Konzept Blei/Zeiß durchgehend darin, eine gehobene, ästhetisch anspruchsvolle, moderne, sprechsprachliche Diktion herzustellen. (Kohlmayer 1996: 192)

Der Anglist und Greve-Experte Klaus Martens bewertet die übersetzerische Leistung von Bleis damaligem Widersacher Felix Paul Greve als der Bleis überlegen:

If we compare their oeuvres as mediators of literature and culture, Felix Paul Greve’s, in spite of Blei’s campaign to blacken his name und achievements, dwarfs Blei’s comparatively few efforts at mediation. (Martens 1998: 339)

Tatsächlich übersetzte Greve in acht Jahren rund 70 literarische Werke, Blei in knapp drei Jahrzehnten gut 50. Allerdings trat Greve – in seiner deutschen Zeit – weniger als Autor oder Herausgeber in Erscheinung. Auch hat sich Blei keinesfalls, wie Martens behauptet, aus vermeintlich moralischen und ästhetischen Gründen als Autorität aufgespielt, um einen konkurrierenden Übersetzer aus dem Weg zu räumen.10In einem Brief an Gide verteidigt Blei sogar das vermeintliche Verbrechen Greves, das diesen ins Gefängnis brachte. „Wie ich jetzt hörte, war die Sache mit Herrn Greve diese, dass er für eine Frau Schulden machte, die er nicht bezahlen konnte, dabei – wie es die Umstände nötig machten – etwas leichtsinnig in Bezug auf die Gesetze war, was ihn für eine Zeit ins Gefängnis brachte. Das ist, wie ich hoffen möchte, auch selbst in Deutschland zu wenig, als dass man darob seinen Namen als einen infamen aufgeben müsste.“ Brief Franz Blei an André Gide, 3.12.1904 (Theis 1997: 15). Vielmehr ist es Greve, der Blei mehrfach bei Verlagen und Autoren anzuschwärzen versucht. Blei reagiert gelassen, da seine verlegerischen und publizistischen Netzwerke denen von Greve weit überlegen sind. Bedenkt man, wie oft Blei Verlegern andere Übersetzer empfiehlt, so liegt ihm – im Gegensatz zu Greve – keineswegs daran, Kollegen auszubooten oder ihren Ruf zu vernichten.

Zur Forschungs- und Quellensituation

Ein Großteil des Nachlasses von Franz Blei ging im Zuge der Flucht aus Mallorca im August 1936 verloren. Die Korrespondenz mit dem Insel-Verlag ist heute im Goethe-Schiller-Archiv in Weimar erhalten, Teile der Korrespondenz mit André Gide befinden sich im Archiv in Paris und sind von Raimund Theis veröffentlicht. Die im Leo Baeck Archiv in New York befindliche Korrespondenz mit dem Georg Müller Verlag haben Angela Reinthal und Hartmut Walravens 2016 publiziert. Die Bücher Franz Bleis, die in die Bibliothek seiner Tochter Sibylle übergingen, verzeichnet das zweibändige Werk Uma biblioteca reencontrada: doação Sibylle Blei, Sarita Halpern na Biblioteca Nacional de Portugal (2011). 2022 erschien Bleis Romanfragment Das trojanische Pferd.

Schluss

Zu Bleis Lebzeiten sahen die einen ihn als Dandy und Erotomanen, die anderen als Sozialisten und Katholiken, wieder andere als Snobisten und Kaffeehausliteraten. Blei überschritt ideologische wie nationale Grenzen und machte sich nicht zuletzt durch sein Bestiarium viele Feinde unter Schriftstellern. So karikiert ihn Franz Werfel in seinem Roman Barbara oder die Frömmigkeit (1928) in der Figur des Basil. Nach seinem Tod im Exil geriet er lange in Vergessenheit. Erst um die Jahrtausendwende setzte eine neue wissenschaftliche Beschäftigung mit ihm als Kulturvermittler ein. Im Zuge dieser Wiederentdeckung wurde auch seine übersetzerische Arbeit neu gewürdigt, war sie doch eine Facette seines kosmopolitischen Geistes, mit der er einem deutschsprachigen Publikum moderne Weltliteratur zu vermitteln suchte. Tatsächlich setzte Blei mit seinen Beratungs- und Übersetzungstätigkeiten maßgebliche editorische Akzente, leitete laut Mitterbauer eine Art „Hawthorne-Renaissance“ ein und legte die Grundlagen für André Gides späteren Erfolg (Mitterbauer 2003: 43, 66). Als Essayist, Übersetzer, Mentor, Publizist, Herausgeber und Lektor spielte Franz Blei eine herausragende Rolle für die Literatur des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Durch seine Entdeckung deutsch- und fremdsprachiger Autoren trug er zu deren Verbreitung bei und sorgte für eine Internationalisierung des deutschen Literaturbetriebs.

Anmerkungen

- 1Vgl. hierzu die Äußerungen von Willy Rath in Der Kunstwart 22 (1908/09), zitiert in Theis 1997: 200–205. Rath erkennt in den im Hans von Weber Verlag erschienenen französischen Werken keinen „zwingende[n] Grund zu ihrer Verdeutschung“ (202). Blei kontert mit dem Argument, Lessing, Wieland, Goethe, Herder, Schlegel seien auch Übersetzer gewesen: „Das Gefühl der eigenen Sprache stärkt sich an der Übung in der fremden“ (203). Im Übrigen kenne er „keinen deutschen Roman der letzten dreißig Jahre, der sich auch nur im entferntesten [sic] mit der Bedeutung der Romane von Meredith und Flaubert vergleichen ließe“.

- 2Alexander Roda Roda, „Tagebuchblätter aus der amerikanischen Emigration“, Eintrag vom 24. September 1942. Wienbibliothek im Rathaus, H.I.N. 216595, Ia 203269.

- 3Franz Blei. Lebenslauf (ca. 1921). DLA Marbach HS006160843.

- 4Brief vom 13. Jänner 1902, Klassik Stiftung Weimar, Goethe-Schiller-Archiv 50/474,2.

- 5Brief vom 10. Jänner 1903, Klassik Stiftung Weimar, Goethe-Schiller-Archiv 50/474,3.

- 6Brief vom 14. März 1913, GSA Weimar, 50/474, 13.

- 7Ähnlich lax war laut Mitterbauer Bleis Umgang mit Orthographie, vgl. „Nachwort: Franz Bleis Romanfragment Das trojanische Pferd“ (Blei 2022: 144). Auch Eisenhauer erwähnt die Blei eigene „Schludrigkeit“ (Eisenhauer 1993: 68).

- 8Brief vom 12. Dezember 1910, GSA Weimar, 50/474,10.

- 9Brief vom 17. November 1911, GSA Weimar, 50/474,11.

- 10In einem Brief an Gide verteidigt Blei sogar das vermeintliche Verbrechen Greves, das diesen ins Gefängnis brachte. „Wie ich jetzt hörte, war die Sache mit Herrn Greve diese, dass er für eine Frau Schulden machte, die er nicht bezahlen konnte, dabei – wie es die Umstände nötig machten – etwas leichtsinnig in Bezug auf die Gesetze war, was ihn für eine Zeit ins Gefängnis brachte. Das ist, wie ich hoffen möchte, auch selbst in Deutschland zu wenig, als dass man darob seinen Namen als einen infamen aufgeben müsste.“ Brief Franz Blei an André Gide, 3.12.1904 (Theis 1997: 15).